Cet article examine l’évolution et la flexibilisation des forces paramilitaires en Haïti, ainsi que les stratégies hégémoniques des élites transnationales. Dans ce contexte, la « flexibilisation » désigne la façon dont les opérations ou les composantes d’un processus sont modifiées pour répondre aux besoins d’une forme plus avancée de reproduction sociale et matérielle qui augmente ou diminue, et qui se redéploie et se réaffecte plus facilement. Je prête ici une attention particulière à la phase la plus récente du paramilitarisme en Haïti moderne, par rapport à la restructuration politique et économique d’Haïti à l’ère de la globalisation [1]. Tout au long de l’histoire du capitalisme mondial, les groupes dominants ont développé des moyens d’atteindre l’hégémonie pour maintenir et projeter leur domination de classe. À l’ère du capitalisme global, une grande variété de moyens recyclés, modifiés et nouveaux pour atteindre l’hégémonie a émergé, y compris dans le bassin des Caraïbes.

La question qui se pose ici est celle des enjeux de cette nouvelle ère du capitalisme global du point de vue du paramilitarisme, en particulier dans le cas d’Haïti. Est-il vrai, comme je tâcherai de le montrer, que le paramilitarisme n’a pas disparu à l’ère de la globalisation, mais a été modifié et fait partie des stratégies changeantes des élites (et surtout des élites transnationales) ?

La globalisation capitaliste entraîne des changements structurels dans l’économie politique des Caraïbes (Watson, Eds., 2015). Par conséquent, il se produit des conflits et des réarrangements entre les nombreux groupes sociaux et classes sociales qui sont actifs dans la région. Comme l’ont montré les économistes politiques, les compagnies transnationales (CTN) se sont mises à opérer au-delà des frontières de manière fonctionnelle au cours des dernières décennies (Dicken, 2011). Des relations de classe transnationales se sont formées avec la montée des compagnies transnationales et de la globalisation capitaliste (Carroll, 2010 ; Harris, 2006, 2016 Liodakis, 2010 ; Robinson, 2004, 2014 ; Sklair, 2001) [2]. Les propriétaires et les principaux investisseurs dans les compagnies transnationales, en particulier, ont été décrits comme une classe capitaliste transnationale (CCT) (Sklair, 2000 ; Robinson, 2004 ; Harris, 2016), avec de nombreuses fractions différentes constituant cette nouvelle classe sociale.

Les classes sociales sont des relations générées et reproduites à travers les processus productifs et la vie économique d’un type de société. À l’ère du capitalisme global (les dernières décennies du 20e siècle et le début du 21e siècle), nous voyons la formation de nouvelles relations de classe changeantes, avec la CCT qui se positionne en classe dominante. Certaines études récentes ont commencé à examiner le rôle de la CCT dans les Caraïbes. Watson (Eds., 2015) suggère que les États-Unis et d’autres grandes puissances ont poursuivi des politiques favorables au capital transnational et à l’émergence de groupes locaux de CCT dans les Caraïbes. Sprague-Silgado examine le rôle que jouent les agents de la CCT dans les Caraïbes dans la facilitation de l’intégration de cette région dans de nouveaux circuits d’accumulation globalisés, notamment en ce qui concerne les flux miniers, migratoires et de transferts de fonds, la transformation des exportations et le tourisme (Sprague-Silgado, 2018 ; Sprague, 2015a, 2015b; Sprague-Silgado, 2017).

Cependant, pour assurer ses intérêts, la CCT a besoin d’un projet politique. Ce nouveau projet politique est constitué par ce que Robinson (2004 ; 2015) et d’autres (Harris, 2006; Liodakis, 2010) décrivent comme les appareils d’un État transnational émergent. Grâce à un réseau d’institutions étatiques nationales et supranationales interpénétrées par des élites transnationales, de nombreux législateurs du monde entier défendent les intérêts du capital transnational. Ces élites vont des responsables qui opèrent à travers de puissantes institutions étatiques, aux décideurs des institutions financières internationales et d’organisations et organes supranationaux. Comment la montée de la globalisation capitaliste a-t-elle influencé les méthodes pour atteindre l’hégémonie (par exemple, le rôle de l’appareil paramilitaire) ?

Par le terme d’« hégémonie », nous nous référons ici à l’idée gramscienne classique selon laquelle, dans différentes époques et sociétés, un bloc historique s’est formé, une alliance de différentes forces de classe organisées politiquement autour d’un ensemble d’idées dominantes qui fournissent de la cohérence et une direction planifiée. De plus, ce « bloc historique » opère sous une classe sociale dominante qui a établi son leadership intellectuel et moral (Gramsci, 1971 : 215). Ce bloc historique établit sa domination sur la société, non seulement par la répression (à travers les tribunaux, la police et l’armée), mais aussi par le consentement (à travers la culture et l’idéologie) dans la superstructure sociale. La superstructure sociale englobe toute la société civile, la religion, la culture, la politique, l’éducation et l’art. Selon l’équilibre changeant des forces, la classe dominante (et son bloc historique) dépend fortement de la contrainte ; tandis qu’à d’autres moments historiques, elle repose également sur le consentement. Gramsci observa (il écrivit au début du 20e siècle) que les groupes dominants dans les états-nations capitalistes (en particulier dans « l’ouest », par opposition à « l’est », c’est-à-dire la Russie, où la société civile était beaucoup moins enracinée et articulée) reposaient de plus en plus sur un ensemble de moyens pour parvenir au consentement hégémonique, mais restent toujours « protégés par l’armure de la contrainte » (Gramsci, 1971 : 263).

Comme l’a noté Gramsci, la contrainte hégémonique obtenue par l’usage de la force est toujours présente, par le biais des mécanismes juridiques, de la police et des appareils militaires ou paramilitaires. L’utilisation de la force influe directement sur la situation matérielle objective, à travers différents types d’application physique et juridique, car elle réprime de façon corporelle ceux qui vont à l’encontre des normes idéologiques, économiques, culturelles et politiques établies, en particulier les groupes sociaux/subalternes non conformistes, ceux qui cherchent à transformer le système. Ici, l’État joue un rôle décisif par son monopole sur la violence légitime, tout comme le système de classe avec les ressources que les groupes dominants peuvent apporter. Nous en voyons de nombreux exemples non seulement dans les pays « métropolitains », mais aussi dans le « monde en voie de développement », où la force répressive est utilisée depuis des siècles pour intégrer les populations dans les marchés et les systèmes impériaux.

Afin de promouvoir son hégémonie sur un système global propice à la crise, la CCT a exigé une vaste nouvelle alliance des forces sociales, un bloc historique global. Ce nouveau bloc historique (la CCT étant sa classe hégémonique) est constitué des CTN et des institutions financières transnationales, des élites qui gèrent les agences supranationales de planification économique, des forces majeures des partis politiques dominants, des conglomérats des médias et des élites technocratiques et des gestionnaires d’état au Nord comme au Sud (Robinson et Sprague-Silgado, 2018). Au cours des dernières décennies, de nombreux groupes nationaux dominants et puissants ont évolué vers une orientation transnationale, en s’introduisant dans ce nouveau bloc historique global. De même, les moyens d’atteindre l’hégémonie (en tant que nouvelle hégémonie à orientation transnationale) se tournent vers les intérêts du nouveau bloc historique (et de sa classe hégémonique, la CCT) (Robinson, 2005).

Alors que le nouveau bloc historique global repose sur des nouveaux moyens (souvent) restructurés pour atteindre le consentement hégémonique, face à une crise structurelle ou à une menace importante, ses moyens pour exercer une domination répressive sont vitaux. Nous voyons maintenant, dans bien des cas, un réaménagement des appareils répressifs du passé. En Haïti, cela apparaît dans la façon dont les groupes paramilitaires et ex-militaires sont reproduits.

Les groupes paramilitaires sont des groupes armés qui opèrent à l’extérieur de la police ou des appareils militaires officiels, mais qui agissent parfois en coordination avec ces derniers. Ils ont été un instrument indispensable utilisé par les groupes dominants pour écraser les rivaux et les mouvements d’en bas qui défient la domination de classe et le monopole politique. Ces « travailleurs de la mort des élites » comblent une lacune lorsque les forces de sécurité officielles font défaut [3]. De nombreuses études ont démontré le rôle des paramilitaires de droite dans la défense des intérêts des blocs de pouvoir nationaux et de l’impérialisme américain pendant la guerre froide. Je soutiens ici que ce mécanisme répressif a été refaçonné à l’ère globale.

Notes de fin

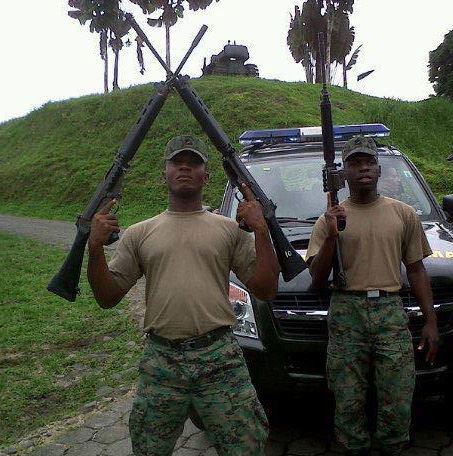

[1] Bien que mon livre sur ce sujet (Sprague, 2012a) fournisse une documentation détaillée et des recherches d’investigation historiques qui examinent les forces paramilitaires haïtiennes contemporaines, ce article examine ce phénomène à travers le cadre théorique de l’économie politique globale. Tout le travail intellectuel est collectif, car mon travail ici s’appuie sur le travail intellectuel de beaucoup d’autres, dont certains ont eu l’occasion d’en être informés. Je remercie en particulier le Dr Hilbourne Watson, le Dr Jasmin Hristov et le futur professeur Salvador Rangel qui, dans l’esprit du compañerismo, me fournit de nombreux commentaires sur une ébauche de cet article. Je dois également remercier Alice Endame pour son aide dans la traduction de cet article. Pour voir les photos qui accompagnent cette recherche, veuillez visiter : http://jebsprague.blogspot.com/2013/01/paramilitarism-in-haiti-photo-montage.html. Pour lire ma plus récente analyse des conditions politiques et structurelles en Haïti, en République Dominicaine et en Jamaïque, voir : Sprague, 2013, 2014 ; Sprague-Silgado, 2016.

Mon livre offre une documentation détaillée et une enquête sur le paramilitarisme en Haïti avant et après le coup d’état de 2004 et la façon dont les groupes paramilitaires (et ceux qui les soutiennent) ont changé depuis l’ère duvaliériste jusqu’au début du 21e siècle. Le livre a reçu des commentaires positifs en général (Kaussen, 2015 ; Anglade, 2014 ; Podur, 2014 ; Smith, 2013 ; Pierre, 2013 ; Poinsette, 2013 ; Taylor, 2013 ; Barker, 2012 ; Fernandez, 2012 ; Wisskirchen, 2012, Tomes, 2012 ; Terral, 2012 ; Scherr, 2012). Cependant, le livre a également été critiqué pour d’autres raisons, parmi elles, (1) il n’a pas clairement théorisé le phénomène du paramilitarisme (Gutiérrez, 2015), (2) il met trop l’accent sur le rôle du pouvoir, mais pas assez sur les conditions structurelles (Gros, 2015), (3) il ne parvient pas à théoriser et à analyser la nature de l’état « raté » ou faible (Gros, 2015), (4) ; le livre présente parfois « un certain déterminisme pour expliquer les actions des classes populaires et des élites » (Smith, 2014), (5) il était trop peu critique de FL, car Gros (2015) avance que le projet politique FL a aggravé « la structure formelle, comme l’état, des règles et des normes informelles inhérentes à la culture » ou, d’un point de vue opposé, qu’il faisait trop l’apologie pour les politiques relativement modérées du gouvernement Aristide (Gutiérrez, 2015), le livre comprend (6) une mention aléatoire du conflit en Colombie (Gutiérrez , 2015), et (7) il ne reconnaît pas que le paramilitarisme est en fait enraciné dans une culture de banditisme et l’absence d’une culture locale de pardon, par exemple la non-existence du mot « désolé » dans le kreyol haïtien (Gros, 2015).

Sur les points 1 et 2, je suis tout à fait d’accord, et ce sont des domaines que j’ai essayé d’améliorer dans cet article et de traiter plus longuement dans mon prochain livre (Sprague-Silgado, 2018). Sur le point 3, je suis d’accord en partie : l’analyse du paramilitarisme a besoin d’une meilleure théorisation du rôle de l’État, cependant je ne suis pas d’accord avec l’argument de « l’état raté » dont Gros (2015) pense que j’ai besoin. L’approche de « l’état raté » des politologues a tendance à attribuer la plus grande part de responsabilité pour les « états ratés » au rôle des officiels locaux plutôt qu’à contextualiser historiquement les faiblesses de ces états à cause du sous-développement, le colonialisme, l’impérialisme et, par exemple, le rôle des puissants intérêts dans l’affaiblissement des gouvernements progressistes et gauchistes, ainsi que la façon dont les différents groupes sociaux et les forces sociales se solidifient et fonctionnent à travers les appareils d’état.

Sur le point 4, Smith a largement raison ; le livre a besoin d’une explication plus nuancée du conflit de classe et des relations de classe, en reconnaissant plus clairement les nombreuses contradictions, les divers groupes intermédiaires, les complexités de la reproduction sociale et des relations contingentes. Pour le point 5, oui, il est vrai que le livre pourrait examiner de manière plus critique les politiques de FL et ses responsables, mais comme ces critiques ont été répétées ad nauseam et souvent de manière à ignorer complètement la lutte et les réalisations positives du mouvement Lavalas, je me suis senti obligé de concentrer mon récit sur le rôle non signalé et largement non documenté des groupes puissants dans l’affaiblissement et le renversement du gouvernement réformiste et constitutionnellement légitime du pays et dans le ciblage violent d’un si grand nombre issu des classes populaires du pays. En outre, comme je l’ai expliqué dans mon livre, je suis d’accord avec certaines des critiques de FL que Hallward (2008), par exemple, a faites sur sa désorganisation et plusieurs de ses compromis et échecs. Sur le point 6, je suis tout à fait d’accord avec Gutiérrez (2015) pour dire que ma brève disjonction d’une phrase pour discuter de la Colombie dans la conclusion de mon livre aurait dû être enlevée, car ce n’est pas mon domaine d’expertise, et la phrase que j’ai incluse était basée sur les commentaires d’un ancien narcotrafiquant que j’ai interviewé. Cependant, il est étrange que Gutiérrez rejette tout le livre à cause de cette digression.

En ce qui concerne le point 7, à mon avis Gros accuse la culture haïtienne pour ce qui est bien évidemment de la violence parrainée par les élites étrangères et nationales au cours de ces années. Peut-il vraiment ne pas avoir vu que c’était les troupes américaines et les forces paramilitaires (et non ses soi-disant « bandits ») qui ont, en fait, effectué le coup d’état et la violence paramilitaire avant et après le coup d’état ? À un moment donné dans sa critique de mon livre, Gros (2015) décrit Emanuel Constant (le fondateur des escadrons de la mort de FRAPH) comme un personnage populaire. Sur quoi se base-t-il ? Aurait-il été aussi populaire que le fondateur du FLRN, Guy Philippe, qui, aux élections de 2006, a réussi à obtenir 2% des suffrages ? Cette culture défectueuse n’aurait-elle pas dû avoir un certain impact aux urnes ? Et Constant, le « populaire », était-il protégé en Haïti par sa culture défectueuse ou par les activités de l’ambassade des États-Unis, de la CIA et de leurs alliés locaux ? La critique de Gros se distingue en ce qu’on dirait qu’elle a été écrite par deux personnes : la première moitié par quelqu’un de prudent et raisonnable, la deuxième partie par quelqu’un qui a peut-être sauté une grande partie du livre. En ce qui concerne sa prétention selon laquelle le mot « désolé » n’existe pas dans le Kreyol haïtien, il doit savoir qu’il existe des expressions avec un sens similaire : « Mande Padon » pour demander pardon, ou, selon la situation, « dezole, ekskiz » pour dire désolé pour une simple erreur.

Avec un texte aussi détaillé et parfois fastidieux à lire (comme Kaussen [2015] le souligne à juste titre), beaucoup de lecteurs de mon livre de 2012 n’ont probablement pas lu toutes les 400 pages, ce qui semble être le cas de Gutiérrez (2015), qui ne mentionne jamais les points les plus importants du livre dans sa brève critique : comme montrer, pour la première fois : 1) que les responsables des États-Unis et des Nations Unies supervisèrent de près l’intégration des anciens paramilitaires dans la police haïtienne ; 2) sa documentation détaillée sur le rôle des responsables du gouvernement dominicain, d’élites haïtiennes particulières et des agents du renseignement étrangers pour favoriser la violence paramilitaire (avec beaucoup plus de détails et d’enquêtes que l’excellente étude de Hallward [2008]) ; et 3) une chronologie de la campagne paramilitaire complexe et difficile à reconstituer. J’ai rédigé la grande majorité de mon livre de 2012 alors que je me concentrais sur la recherche d’investigation et historique, et je n’avais pas encore intégré cela dans une approche plus nuancée sur l’économie politique. Dans cet article, j’ai tenté de donner brièvement les conclusions et les arguments du livre, ainsi qu’une approche plus structurée et théorisée de la compréhension du paramilitarisme dans le contexte des tensions politiques, des conflits sociaux et de la restructuration économique.

[2] Je voudrais clarifier la différence entre le national, l’international et le transnational. Alors que les processus nationaux se déroulent à l’intérieur des frontières de l’état national, les processus internationaux traversent les frontières. Les processus transnationaux, qui se produisent également au-delà des frontières, se font par intégration fonctionnelle. L’intégration fonctionnelle se réfère à la façon dont la composition de différents éléments (ou différents agents) est constituée par leur fonctionnement en commun. Les processus qui se déroulent au-delà des frontières modifient les manières dont l’espace et la géographie sont impliqués dans la production matérielle et sociale.

[3] Alternativement, nous pourrions les décrire comme des « entrepreneurs indépendants engagés par les élites », tout comme un groupe de rara ou un maçon, qui pourrait ou pas choisir de travailler pour un employeur, en fonction de nombreux facteurs. Ainsi, l’étiquette « travailleur » peut être un peu trompeuse. En revanche, un soldat de l’armée avait plus le statut de travailleur : il ou elle devait respecter la discipline, les ordres, les heures, etc. Même les membres des anciens VSN avaient un statut plus « travailleur » par rapport à la nouvelle situation plus précaire des paramilitaires. Les nouvelles forces paramilitaires ressemblent davantage à des « agents libres ». Tout le monde est chef et personne n’est chef, ils ont des alliances, des rivalités, des querelles et des collaborations en dents de scie et certains sont souvent ivres. Cependant, ils peuvent se montrer professionnels et extrêmement dangereux. Cela dit, je crois que le terme flexibilisation aide à décrire comment ils sont passés d’une relation plus permanente dans le passé à une relation plus précaire qui ressemble à un contrat de sous-traitance ces dernières années.