Pourquoi le Venezuela compte à l’ère de l’Empire et de l’effondrement

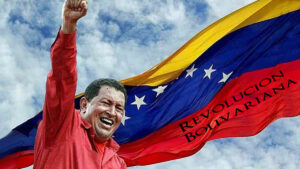

Au début du XXIe siècle, alors que le néolibéralisme défilait sur la planète en proclamant la « fin de l’histoire », une nation osa dire non. Le Venezuela—longtemps pillé, longtemps réduit au silence, longtemps gouverné par des élites compradores—s’est levé par la voix d’Hugo Chávez et a déclaré une Révolution bolivarienne. Il ne s’agissait pas seulement d’un changement de gouvernement ; c’était une rupture avec le scénario de l’empire. Le Venezuela a défié le consensus néolibéral, nationalisé des secteurs stratégiques, investi les recettes du pétrole dans le logement et la santé, et osé prononcer le mot « socialisme » sans s’en excuser. Pour cela, le pays a été marqué pour la destruction.

Depuis plus de vingt ans, l’empire états-unien—par des sanctions, du sabotage, des coups d’État, une guerre médiatique, l’isolement diplomatique et l’étranglement économique—a mené contre le Venezuela une guerre hybride. L’objectif n’a jamais été la « démocratie », les « droits humains » ou la « réforme ». Il s’est toujours agi de recolonisation. Faire un exemple d’une petite nation qui a osé affirmer sa souveraineté. Montrer au monde ce qui arrive quand les pauvres prennent le pouvoir.

Et pourtant, la révolution tient toujours. Meurtrie, assiégée, mais debout. À chaque attaque, elle a appris, s’est adaptée, a évolué. Aujourd’hui, sous la direction du président Nicolás Maduro, le Venezuela a lancé une nouvelle phase de planification révolutionnaire connue sous le nom de Siete Transformaciones—les Sept Transformations, ou 7T. Bien plus qu’un simple paquet de mesures, les 7T constituent une feuille de route complète pour défendre, approfondir et consolider le socialisme sous blocus. C’est un plan de guerre pour la survie. Une contre-offensive face à l’effondrement. Une théorie révolutionnaire du développement forgée dans le creuset de la crise.

Chaque transformation—souveraineté productive, défense du territoire, paix révolutionnaire, protection sociale socialiste, pouvoir communal, éco-socialisme et internationalisme anti-impérialiste—vise un pilier central de la domination capitaliste et impérialiste. Ensemble, elles offrent un schéma vivant, concret, pour résister à l’empire, réorganiser l’économie, et rebâtir la société depuis la base. Non en théorie, mais en pratique. Non dans l’abstraction, mais dans la chair et la lutte.

Cet article n’est pas qu’une explication des 7T. C’est un appel à l’action. Car si vous vivez aux États-Unis—au cœur de la bête—votre neutralité n’est pas innocente. Elle est complicité. Chaque fois que vous achetez de l’essence, payez des impôts ou consommez des médias, vous participez—sciemment ou non—à une guerre contre des peuples qui luttent pour leur liberté. Mais cela n’est pas une fatalité. Il existe une autre voie. Une voie de principes. Une voie révolutionnaire.

Étudier le Venezuela, c’est chercher une sortie du désespoir. Défendre le Venezuela, c’est défendre une première ligne de la résistance mondiale. Et rejoindre la lutte au sein même de l’empire, ce n’est pas de la charité—c’est un devoir historique. Le monde se fissure. L’ancien ordre s’effondre. Et un nouveau se bat pour naître. La seule question qui demeure : De quel côté êtes-vous ?

La blessure rentière et la guerre contre le pain

La révolution commence avec le pain—pas comme une aumône, mais comme une question de pouvoir. Qui le cultive, qui le distribue, qui mange, et qui a faim ? Au Venezuela, cette question a toujours été hantée par une malédiction coloniale : la dépendance. Pendant plus d’un siècle, le pays a été construit—et non développé—comme un État rentier. Une économie de monoculture, saturée de pétrole, pompant du brut vers le centre impérial tout en important presque tout le reste : nourriture, médicaments, machines, même la pensée. Un cas d’école de la théorie de la dépendance—la valeur sort, la vulnérabilité entre. La bourgeoisie engraissait grâce aux dollars américains ; les pauvres étaient nourris d’inflation, de spéculation et de faim.

Hugo Chávez n’a pas seulement identifié le problème, il l’a nommé. Il a compris que la structure économique du Venezuela n’était pas défaillante ; elle fonctionnait exactement comme l’imposait l’impérialisme. C’était une colonie déguisée en État pétrolier. La richesse du pays servait à quelques-uns, pendant que la majorité mendiant devant les grilles du marché. Chávez a donc déclaré la guerre non seulement à la pauvreté, mais à toute la logique coloniale qui rend la pauvreté permanente. Et à la place, il a commencé à construire quelque chose de radicalement différent : une économie souveraine, fondée sur la production nationale, l’autonomie alimentaire et le travail communautaire. Non pas des « marchés libres avec une conscience », mais un socialisme les pieds dans la boue.

Voilà le cœur de la Première Transformation dans la stratégie des 7T : une révolution productive qui défie la logique rentière du blocus. Après 2015, les États-Unis et leurs alliés européens ont déclenché une guerre hybride d’étranglement économique—gel des avoirs, blocage du commerce, sabotage de la monnaie, asphyxie des importations. Le but était simple : affamer le peuple, puis accuser la révolution. Une guerre de siège par tableurs interposés, plutôt que par des tanks. Et pourtant, le Venezuela n’a pas cédé.

Au lieu de céder, ils ont tenu bon. Les communes se sont mises à cuire du pain, à gérer des élevages de poissons, à planter du manioc, à torréfier du café, à vendre à leurs voisins—non pas par charité, mais comme une question de survie par l’autogouvernement. La production coopérative a remplacé la spéculation. Les banques de développement ont été réorientées pour servir les économies communales plutôt que les capitalistes de connivence. Les collectifs agricoles ont récupéré des terres longtemps accaparées par les latifundistes. Les sanctions n’ont pas brisé la révolution, elles ont accéléré son approfondissement. Sous blocus, le peuple s’est mis à produire, non malgré la pénurie, mais à cause d’elle. Ce n’est pas de la résilience, c’est une contre-attaque.

Et ici, aux États-Unis, où les supermarchés débordent tandis que les salaires s’effondrent, où les « déserts alimentaires » s’étendent sur des kilomètres et où les fermes industrielles nous noient sous les poisons, la leçon est urgente. Car la dépendance rentière n’est pas propre au Venezuela, c’est l’architecture même du capitalisme mondial. Les États-Unis sont un empire rentier, survivant grâce au travail et aux ressources des autres, exportant la dette et la guerre tout en important la souffrance du monde. Nous ne produisons pas, nous extrayons. Et aujourd’hui, ce système dévore ses propres enfants.

C’est pourquoi le Venezuela compte. Non comme un modèle à copier, mais comme une bataille à rejoindre. La lutte pour la souveraineté productive n’est pas une particularité nationale—elle représente l’horizon commun de tous les peuples écrasés sous le poids d’une économie conçue pour les saigner. La Révolution bolivarienne ne se contente pas de se nourrir elle-même, elle montre au monde que le pain fait dans la lutte a le goût de la liberté. Et c’est une recette qui mérite d’être apprise.

La souveraineté n’est pas un drapeau, c’est un combat

L’empire nous a appris à penser la souveraineté comme un drapeau sur un mât, un hymne national entonné avant un match de football, ou un président serrant des mains à l’ONU. Mais la véritable souveraineté n’a rien à voir avec les symboles et tout à voir avec le pouvoir—qui possède la terre sous vos pieds, qui contrôle les données qui circulent dans vos câbles, qui décide de ce qui est construit, de ce qui est détruit, et de qui mange. Au Venezuela, la Deuxième Transformation ne relève pas du théâtre patriotique ; il s’agit de reprendre le contrôle des conditions matérielles de la vie. Et cela, camarades, c’est une guerre.

Pendant des siècles, les immenses richesses du Venezuela—pétrole, or, gaz, eau, terres arables—ont été pillées par des mains étrangères gantées de blanc. Banques britanniques, compagnies pétrolières américaines, transporteurs espagnols, technocrates du FMI. L’État était devenu peu plus qu’un poste de péage pour le capital transnational, tandis que le peuple restait exclu de la richesse tirée de son sol. Même après l’indépendance formelle, la laisse coloniale est restée, déguisée dans les traités, les contrats d’investissement et les « prêts pour le développement ». Le Bolívar célébré dans les discours n’était pas celui de la libération, mais celui des portefeuilles de Wall Street.

La Révolution bolivarienne a dénoncé cette imposture. Chávez l’a dit clairement : on ne peut pas être souverain sans contrôler ses ressources, son territoire, sa technologie et son récit. Ils ont donc entamé le long processus de récupération de ce qui avait été volé. Ils ont exproprié des activités pétrolières et établi des coentreprises sous contrôle public. Investi dans la recherche scientifique, rouvert des usines fermées, lancé des satellites, défendu le système éducatif contre l’éviscération néolibérale. Et quand ExxonMobil s’est plaint, le Venezuela n’a pas reculé. Car si la souveraineté est négociable, elle est déjà perdue.

Aujourd’hui, sous Maduro, cette bataille s’est intensifiée. La guerre hybride menée par les États-Unis et leurs alliés européens ne vise pas seulement le changement de régime, il s’agit de recolonisation. Chaque sanction, chaque gel d’avoirs, chaque saisie d’or ou embargo sur les médicaments vise à empêcher l’État vénézuélien de fonctionner de façon autonome. Même l’agression récente autour de la région de l’Essequibo fait partie de cette stratégie impériale. Soyons clairs : l’Essequibo n’est pas seulement un conflit frontalier, c’est une guerre pour les ressources, enveloppée de cartes et de jargon juridique, soutenue par Exxon et imposée par le Pentagone. Et le Venezuela, contre toute attente, continue d’affirmer ses droits sur ce territoire, non pour posséder plus de terre, mais parce qu’il refuse de céder un pouce de sa dignité.

Mais la souveraineté ne s’arrête pas au territoire. La révolution a aussi cherché à reprendre la mémoire. À raconter sa propre histoire, avec ses propres mots, par ses propres canaux. Dans un monde où Google, Meta et Hollywood réécrivent l’histoire plus vite qu’on ne peut cliquer sur « passer cette annonce », contrôler le récit est un acte de survie. C’est pourquoi le peuple vénézuélien a créé ses propres chaînes d’information, centres documentaires, stations de radio communautaires. Car la vérité, comme la terre, doit être défendue.

Pendant ce temps, ici, dans l’empire, on nous dit que nous sommes libres. On agite des drapeaux, on scande des slogans, on jure fidélité… à des entreprises. Mais soyons honnêtes, quel genre de souveraineté ont les travailleurs et peuples colonisés des États-Unis ? Nos infrastructures sont privatisées. Nos données sont extraites et revendues. Nos quartiers sont rachetés et « retournés » par BlackRock. Notre eau est empoisonnée, notre nourriture est synthétique, nos histoires sont effacées et notre avenir hypothéqué. La seule chose que nous « possédons » vraiment, c’est la dette dans laquelle nous mourons. Si le Venezuela lutte pour récupérer ce qui lui revient, nous devons nous battre pour ce qui ne nous a jamais été permis d’avoir.

Voilà la leçon. La souveraineté ne se concède pas, elle s’arrache. Pas par des avocats en costume, mais par des peuples en lutte. Au Venezuela, cela prend la forme de délimitations des territoires indigènes, de contrôle populaire des infrastructures, et d’un refus de s’agenouiller devant le FMI. Aux États-Unis, cela pourrait signifier abolir le contrôle des propriétaires, combattre la surveillance des entreprises ou créer des coopératives ouvrières à l’ombre des entrepôts Amazon. Dans un cas comme dans l’autre, tout commence par le refus du mensonge selon lequel la liberté vient d’un bulletin de vote ou d’une marque. La véritable souveraineté commence au moment où nous disons : cette terre, cette histoire, cette vie, c’est à nous. Et nous nous battrons corps et âme pour la garder.

Voilà la leçon. La souveraineté ne se concède pas, elle s’arrache. Pas par des avocats en costume, mais par des peuples en lutte. Au Venezuela, cela prend la forme de délimitations des territoires indigènes, de contrôle populaire des infrastructures, et d’un refus de s’agenouiller devant le FMI. Aux États-Unis, cela pourrait signifier abolir le contrôle des propriétaires, combattre la surveillance des entreprises ou créer des coopératives ouvrières à l’ombre des entrepôts Amazon. Dans un cas comme dans l’autre, tout commence par le refus du mensonge selon lequel la liberté vient d’un bulletin de vote ou d’une marque. La véritable souveraineté commence au moment où nous disons : cette terre, cette histoire, cette vie, c’est à nous. Et nous nous battrons corps et âme pour la garder.

La paix, c’est le droit de riposter

L’empire adore parler de paix. Une paix-résignation. Une paix-rédition. Une paix comme silence face à la domination. Ils veulent que les colonisés déposent les armes, ferment leur bouche, oublient leurs ancêtres, acceptent l’empreinte de la botte sur leur cou comme ordre naturel des choses. Mais au Venezuela, la Révolution bolivarienne a inversé la donne. Elle a déclaré que la paix n’est pas l’absence de conflit, c’est la présence de la justice. Et la justice, dans ce monde, doit être défendue.

C’est le sens de la Troisième Transformation. La paix révolutionnaire n’est pas un rêve hippie, c’est une force matérielle. C’est la capacité organisée du peuple à défendre sa souveraineté, ses communes, son pain, sa vie. Après les tentatives de coup d’État soutenues par les États-Unis en 2002, le sabotage pétrolier de 2003, les incursions paramilitaires, les complots d’assassinat, la guerre économique et les fausses invasions humanitaires déguisées sous l’emblème de la Croix-Rouge, la révolution a compris qu’il ne fallait pas se fier aux promesses creuses de la diplomatie impériale. Ils ont commencé à armer le peuple, non seulement avec des armes, mais aussi avec de la conscience.

Aujourd’hui, la défense du Venezuela n’est pas sous-traitée à une armée lointaine et professionnalisée. Elle s’enracine dans la Milice bolivarienne : des millions de travailleuses et travailleurs, d’étudiants, de paysans, de personnes âgées et de mères formés à la défense de leurs quartiers, de leurs communes, de leurs écoles. Ce n’est pas seulement de la sécurité, c’est le pouvoir populaire en mouvement. La révolution a créé des brigades de défense communales qui travaillent en synergie avec l’armée, sans lui être subordonnées. Elle a mis en place des réseaux logistiques, des circuits de distribution alimentaire, des systèmes de renseignement civil, tout cela sous blocus, sous la menace constante d’invasion. Voilà à quoi ressemble la paix quand les loups rôdent à la porte.

Comparez cela aux États-Unis, où la « paix » signifie frappes de drones à l’étranger et occupations policières chez soi. Où chaque rébellion est qualifiée d’émeute, chaque résistance, de menace, et où chaque quartier pauvre n’est maintenu « paisible » que par la force. La Garde nationale déborde plus vite les quartiers noirs que la FEMA ne l’a jamais fait. Les agents de l’ICE kidnappent des enfants au nom de « l’ordre ». Les fusillades dans les écoles restent sans réponse, mais les manifestations sont gazées en quelques minutes. Et pendant tout ce temps, les médias d’entreprise répètent le même refrain : l’Amérique est un phare de stabilité. Stabilité pour qui ? Pour les actionnaires de Raytheon ?

Nous devons nous interroger : que signifierait construire la paix révolutionnaire ici ? Dans les quartiers de Chicago, les parcs à caravanes du Kentucky, les réserves de l’Arizona, les cités du Bronx. Que signifierait se défendre, non par une violence isolée par désespoir, mais par la force organisée d’un projet politique ? Les Black Panthers l’ont tenté. Les Young Lords l’ont tenté. Le Mouvement indien américain l’a tenté. Et l’État les a pourchassés comme des chiens. Mais le Venezuela prouve que c’est possible, et que cela peut tenir quand les masses ne sont pas spectatrices mais actrices de leur propre défense.

La leçon est claire : la paix n’est pas accordée par les oppresseurs. Elle est construite par les opprimés. Elle germe dans les fissures de l’empire, sous les sanctions, sous les bombes, sous la censure. Le Venezuela nous montre comment se battre pour elle, avec combativité, collectivement, consciemment. Non pas parce qu’ils sont violents, mais parce qu’ils refusent d’être violentés. Alors la prochaine fois qu’on vous dit que la paix signifie lever les mains, rappelez-vous ceci : dans un monde de domination coloniale, la paix, c’est le droit de riposter—et le devoir de s’organiser pour ne pas avoir à le faire.

La protection sociale est une arme quand les pauvres tiennent la gâchette

L’empire appelle cela de la charité. Les libéraux parlent d’aide. Les néolibéraux de gaspillage. Mais au Venezuela, la protection sociale n’est pas une aumône, c’est une ligne de front. La Quatrième Transformation de la Révolution bolivarienne ne vise pas à adoucir la cruauté du capitalisme avec juste assez de pain pour endormir la douleur. Il s’agit de construire une autre logique : que la richesse d’un pays ne se mesure pas à sa Bourse, mais à la santé, au logement, à l’éducation et à la dignité de son peuple. Que nourrir les affamés sous blocus n’est pas seulement une politique, c’est un acte de défi.

Dès le départ, la révolution a compris qu’on ne peut pas construire le socialisme l’estomac vide. Elle lança donc les Misiones : vastes programmes d’éradication de l’analphabétisme, d’expansion des soins de santé, de construction de logements publics, de redistribution alimentaire. Barrio Adentro a envoyé des médecins dans les quartiers les plus pauvres. La Misión Vivienda a construit des millions de logements pour les familles ouvrières. Le système de distribution alimentaire CLAP a été créé pour court-circuiter la thésaurisation capitaliste et livrer les biens essentiels directement au peuple : des files d’attente sans files d’attente, des médicaments sans surcoût.

Puis vint le siège. Après la mort de Chávez, la classe dirigeante américaine a flairé le sang. Sous Obama puis Trump, les sanctions se sont resserrées en un étau. Des milliards d’actifs ont été gelés. Les importations alimentaires bloquées. Les pièces de rechange refusées. Les systèmes bancaires internationaux ont été instrumentalisés pour isoler le pays. Ce n’étaient pas de simples « sanctions » : mais des actes de guerre économique, conçus pour générer de la souffrance puis blâmer le gouvernement attaqué. C’était un siège en règle, mais avec le FMI à la place des catapultes.

Et pourtant, le peuple n’est pas mort de faim en silence. Il s’est organisé. L’État, contraint, s’est tourné vers une intégration communale plus profonde. Les communes ont pris en main la production et la distribution alimentaires. Des médecins ont travaillé bénévolement. Des quartiers ont mis en place des cuisines collectives. Les étudiants sont devenus infirmiers. Les agriculteurs vendaient directement aux coopératives. La solidarité a remplacé la pénurie. La révolution, loin de s’effondrer, s’est adaptée, et a démonté le mensonge selon lequel seul le capitalisme peut nourrir un peuple. En réalité, elle a prouvé que le capitalisme en est incapable.

Regardez autour de vous. Au cœur de l’empire, des gens meurent dans les salles d’attente des hôpitaux. Des mères sautent des repas pour nourrir leurs enfants. Les campements de sans-abri s’étendent à côté d’immeubles de luxe vides. Une maladie suffit à vous ruiner. Un salaire en retard et vous voilà à la rue. Ce n’est pas un pays en développement sous blocus, c’est le pays le plus riche de l’histoire du monde. Et pourtant, la survie la plus basique y est traitée comme un privilège, non comme un droit. Si vous voulez voir à quoi ressemble un « État failli », promenez-vous sur Skid Row.

Ce que nous enseigne le Venezuela, c’est que la protection sociale n’est pas un luxe scandinave, c’est la lutte des classes en acte. C’est l’incarnation matérielle d’un gouvernement qui choisit le peuple contre le marché. C’est un programme de survie face au siège impérial et un modèle que toute communauté opprimée peut commencer à construire. Le soin abolitionniste, les réseaux d’entraide, les cliniques communautaires, les syndicats de locataires : ce ne sont pas des pansements. Ce sont les embryons d’une nouvelle société, qui ose proclamer : personne ne doit avoir faim, personne ne doit dormir dehors, personne ne doit mourir parce qu’il est pauvre.

Alors laissez les capitalistes ricaner à propos de la « dépendance » ou du « populisme ». Qu’ils prétendent que couper les aides rend ses bénéficiaires libres. La vérité, c’est que le socialisme nourrit les gens et que le capitalisme les affame. La Révolution bolivarienne le prouve chaque jour, sous blocus et sous pression. Et s’ils peuvent le faire en étant étranglés par l’empire, quelle excuse avons-nous ? La protection sociale est une arme. Il est temps de la tourner contre le système qui nous laisse affamés.

La démocratie sans pouvoir n’est que du théâtre

Tous les quatre ans, l’empire nous répète que nous sommes libres. On nous tend un bulletin avec deux parfums d’oligarchie, on nous dit de voter pour le moindre mal, puis on nous reproche de ne pas avoir assez applaudi quand rien ne change. C’est cela qu’ils appellent démocratie. Mais au Venezuela, la Révolution bolivarienne propose quelque chose de bien plus dangereux pour la classe dirigeante : le vrai pouvoir aux mains du peuple. La Cinquième Transformation ne consiste pas à réformer l’État bourgeois, mais à construire un double pouvoir, brique par brique, commune par commune, jusqu’à ce que l’ordre ancien soit non pas réformé, mais remplacé.

La révolution comprend ce que Marx a compris, ce que Lénine a pratiqué, ce que tous les peuples colonisés qui ont osé rêver de libération ont su : on ne s’empare pas du pouvoir au nom du peuple sans que le peuple exerce déjà lui-même ce pouvoir. C’est pourquoi le Venezuela n’a pas attendu les amendements constitutionnels ou la bénédiction des ONG. Il a mis en place des conseils communaux, ancrés dans les quartiers, les lieux de travail et les missions sociales. Ces conseils ne faisaient pas que débattre d’idées ; ils géraient des budgets, surveillaient les infrastructures, distribuaient la nourriture, réglaient les conflits, développaient l’économie locale. Ils étaient l’embryon d’un nouvel État, au cœur de l’ancien.

Puis sont venues les communes, des structures plus larges, intégrant plusieurs conseils, coopératives et unités de production. Ce ne sont pas des symboles. Elles sont autogérées, planifiées et animées par celles et ceux qui y vivent et y travaillent. Elles fonctionnent selon la démocratie participative, et non le théâtre de la représentation. Par le biais d’assemblées, de porte-parole élus, de parlements communaux, elles décident de ce qui est produit, de la manière dont c’est distribué, et de la résolution des différends. Voilà à quoi ressemble le pouvoir lorsqu’il pousse d’en bas.

Et contrairement au système électoral des États-Unis,fondé sur des campagnes à plusieurs milliards, les pots-de-vin des lobbies et la manipulation des médias d’entreprise, le Venezuela expérimente des mécanismes d’engagement direct : le système « 1×10 », où chaque personne en organise dix autres pour favoriser la participation collective ; le Congrès du Bloc Historique, qui réunit les secteurs révolutionnaires pour définir l’horizon national ; des référendums réguliers, des boucles de retour numérique, des assemblées constitutionnelles. Est-ce parfait ? Bien sûr que non. Mais c’est au peuple. Et c’est toute la différence.

Pendant ce temps, aux États-Unis, nous sommes gouvernés par une aristocratie décatie déguisée en Silicon Valley et en Wall Street. Nos prétendus représentants appartiennent aux banques, aux profiteurs de guerre et aux vampires immobiliers. Nos votes sont pris en compte, puis ignorés. Nos communautés n’ont ni pouvoir budgétaire, ni agence de planification, ni autorité décisionnaire. L’État n’est pas à nous, c’est un État policier, un État d’entreprise, un État colonial. Et au fond, tout le monde le sait. Voilà pourquoi la participation électorale s’effondre, la confiance s’évapore et l’apathie de masse devient la norme. La démocratie sans pouvoir n’est que du théâtre et le rideau est déjà tombé.

Le système communal du Venezuela n’est pas une utopie. C’est un champ de bataille, chaotique, inégal, continuellement menacé de l’intérieur comme de l’extérieur. Mais c’est une tentative révolutionnaire d’incarner réellement le slogan « le pouvoir au peuple ». Et c’est ce qui le rend dangereux. C’est pourquoi l’empire le craint plus que n’importe quelle élection. Car si le peuple peut se gouverner lui-même au Venezuela, sous blocus et guerre hybride, qu’est-ce qui nous empêche de le faire à Detroit, à Oakland, en Appalaches, à Pine Ridge ?

Nous devons cesser de confondre procédure et pouvoir. La vraie démocratie, ce n’est pas déposer un bulletin, c’est déposer le système qui vous fait mendier des miettes. Les communes bolivariennes construisent ce système en ce moment même. Et si nous sommes sérieux dans la quête de la libération, il nous faut commencer à bâtir le nôtre. Car aucun empire de l’histoire ne s’est jamais destitué par les urnes. Mais les peuples se sont souvent organisés pour s’en libérer, encore et encore. Et cela recommencera.

Nous devons cesser de confondre procédure et pouvoir. La vraie démocratie, ce n’est pas déposer un bulletin, c’est déposer le système qui vous fait mendier des miettes. Les communes bolivariennes construisent ce système en ce moment même. Et si nous sommes sérieux dans la quête de la libération, il nous faut commencer à bâtir le nôtre. Car aucun empire de l’histoire ne s’est jamais destitué par les urnes. Mais les peuples se sont souvent organisés pour s’en libérer, encore et encore. Et cela recommencera.

La Terre ne sera pas sauvée par les capitalistes

La planète brûle, se noie, s’étouffe, fond, et les milliardaires construisent des bunkers. Voilà leur stratégie climatique. Ni restauration, ni justice, ni survie pour tous, juste un écocide sous clé pour les riches, l’effondrement pour les autres. Les mêmes puissances impériales qui ont transformé le monde en champ de mines, d’extraction et de pollution nous font désormais la leçon sur la « durabilité », tout en signant de nouveaux accords pétroliers et en finançant la guerre. Mais au Venezuela, la Sixième Transformation de la Révolution bolivarienne ose poser une question plus dangereuse : et si le salut écologique ne venait pas du capitalisme vert, mais de l’éco-socialisme, fondé sur la souveraineté, la responsabilité et la puissance populaire révolutionnaire ?

Le Venezuela n’échappe pas à la contradiction. C’est un État pétrolier qui lutte pour rompre sa propre dépendance tout en finançant sa survie grâce à la ressource qu’il cherche à dépasser. Ce n’est pas de l’hypocrisie, c’est la réalité sous blocus. Mais au sein de cette contradiction, la révolution s’est frayé un horizon radical : la transition vers une civilisation écologique centrée sur les savoirs autochtones, l’agroécologie, le reboisement, et le soin communal. Non pas comme un mot d’ordre d’ONG, mais comme une urgence vitale face à la guerre climatique et à l’étranglement économique.

La Misión Árbol a planté des millions d’arbres face à la déforestation. Les projets agricoles communautaires priorisent une production alimentaire durable et à faible empreinte carbone, destinée à la consommation locale plutôt qu’au profit d’exportation. Des écoles agroécologiques apprennent aux paysans à rejeter l’agriculture chimique et à renouer avec les pratiques ancestrales. Des brigades environnementales patrouillent les parcs naturels, et les communautés autochtones obtiennent la reconnaissance légale de leurs territoires, non comme de simples symboles d’inclusion, mais en tant qu’acteurs souverains de la défense planétaire.

Rien de tout cela n’est facile. La révolution est cernée par des puissances extractivistes, sanctionnée par des empires pollueurs, assiégée par une guerre économique qui fait de chaque planification écologique un combat quotidien. Mais cela avance quand même, car le choix, c’est extinction ou transformation. Parce que l’Amazonie n’est pas simplement un biome, mais un champ de bataille. Parce que défendre l’Orénoque n’est pas un sujet secondaire, c’est la lutte des classes sous forme écologique.

Dans le Nord global, l’éco-anxiété est devenue une marque rentable. Tesla vend le salut. Le greenwashing devient politique. Les crédits carbones sont des indulgences pour pécheurs d’affaires. Mais soyons clairs : il n’y a pas de transition capitaliste vers la raison écologique. Il n’y a pas de feuille de route pour un monde vivable soutenue par les milliardaires. Le même système qui a réduit des Africains en esclavage, massacré des nations autochtones et colonisé des continents promet maintenant de « décarboner » via des voitures électriques et l’intelligence artificielle. C’est une escroquerie et une escroquerie onéreuse. Et la planète n’y survivra pas.

Ce que le Venezuela nous rappelle, c’est que l’écologie sans lutte des classes n’est que du jardinage. L’environnementalisme sans anti-impérialisme n’est que de l’impérialisme vert. Si nous voulons survivre à ce siècle, il nous faut bâtir des systèmes qui ne reposent pas sur la guerre, la dette ou l’extraction pour fonctionner. Nous avons besoin d’une civilisation où la terre est sacrée, pas un simple collatéral ; où la forêt est protégée, non privatisée ; où les êtres humains sont des gardiens, pas des actionnaires.

Standing Rock nous a appris que l’eau, c’est la vie. Les Appalaches nous rappellent que le charbon, c’est la mort. Flint nous montre ce que le capitalisme fait aux rivières. La Révolution bolivarienne tente, sur son propre sol, de réécrire cette histoire. Non pas par pureté, mais par lutte. Non pas par des slogans, mais par des collines reboisées, des communes agroécologiques, et une politique climatique façonnée par les pauvres. Si nous sommes sérieux à propos de la justice climatique, nous ne pouvons pas juste revendiquer des panneaux solaires, nous devons exiger le socialisme. Car la Terre ne sera pas sauvée par les capitalistes. Elle sera sauvée par ceux qu’ils ont tenté d’enterrer.

La multipolarité : l’arme des faibles

Washington appelle cela une menace. Les médias parlent de chaos. Les think tanks disent : déstabilisation. Mais pour l’immense majorité de l’humanité—pour les pauvres du monde, les nations colonisées, les sanctionnés, les envahis, les pillés—cette chose qu’ils redoutent porte un autre nom : espoir. L’émergence d’un monde multipolaire n’est pas une perturbation de l’ordre dit “fondé sur des règles” ; c’est le refus de continuer à mourir sous sa botte. Et en première ligne de cette rébellion, blessé et combattant avec une dignité têtue, se trouve le Venezuela.

La Septième Transformation de la Révolution bolivarienne n’est pas une lubie diplomatique. C’est un champ de bataille central : le lieu où la souveraineté se défend, le commerce se libère, l’isolement impérial se brise. Après avoir été banni par les États-Unis et l’Europe, exclu de SWIFT, sanctionné jusqu’à la guerre économique, dépouillé de ses réserves d’or, calomnié par les cartels médiatiques, le Venezuela s’est tourné vers l’autre moitié du monde. Non pas pour mendier, mais pour bâtir. Commerce bilatéral avec la Chine et l’Iran. Coopération pétrolière et médicale avec Cuba. Collaboration scientifique et agricole avec la Russie. Solidarité Sud-Sud avec l’ALBA, la CELAC et les BRICS+. Ce n’est pas de la charité, c’est de la contre-hégémonie.

Et qu’on ne s’y trompe pas : l’empire le sait. C’est pourquoi les États-Unis qualifient chaque gouvernement souverain de « régime autoritaire ». C’est pourquoi on fomente des coups d’État en Bolivie, on resserre l’étau du blocus au Nicaragua, on prolonge la guerre en Syrie, on attise l’hystérie de guerre froide contre la Chine. Parce que la multipolarité n’est pas seulement un changement géopolitique, c’est une guerre de classes à l’échelle internationale. Elle menace le dollar. Elle menace Wall Street. Elle menace la capacité de l’empire à dicter qui mange et qui meurt, qui commerce et qui s’effondre, qui reçoit du crédit du FMI et qui subit des “révolutions de couleur”.

Le Venezuela n’a pas commencé cette guerre. Mais il est devenu l’un de ses soldats les plus courageux. Et ce n’est pas un hasard. Chávez avait compris que l’internationalisme n’était pas un geste moral, c’était une question de survie stratégique. Il a lancé PetroCaribe non pas pour gagner des prix, mais pour briser les monopoles pétroliers des États-Unis. Il a soutenu l’ALBA non seulement pour l’unité régionale, mais pour créer un bloc économique fondé sur la dignité, pas sur la dette. Maduro a poursuivi cet axe sous blocus, refusant de se replier dans l’isolement ou la soumission. Il a fait du Venezuela un pont, entre les continents, entre les mouvements de libération, entre le possible et le nécessaire.

Pendant ce temps, ici, au cœur de la bête, on nous apprend à voir la multipolarité comme une menace à “nos intérêts”. Mais quels intérêts ? Ceux des monopoles technologiques ? Des marchands d’armes ? Des patrons du pétrole ? Car ce ne sont sûrement pas les intérêts des familles ouvrières de Detroit, Jackson ou Oakland, frappées par l’austérité, la surveillance et la police militarisée, allégées par cette même machine impériale qui bombarde le Yémen et sanctionne Caracas. En vérité, la classe ouvrière américaine a davantage en commun avec le peuple vénézuélien qu’avec les parasites qui les dominent tous deux.

Pendant ce temps, ici, au cœur de la bête, on nous apprend à voir la multipolarité comme une menace à “nos intérêts”. Mais quels intérêts ? Ceux des monopoles technologiques ? Des marchands d’armes ? Des patrons du pétrole ? Car ce ne sont sûrement pas les intérêts des familles ouvrières de Detroit, Jackson ou Oakland, frappées par l’austérité, la surveillance et la police militarisée, allégées par cette même machine impériale qui bombarde le Yémen et sanctionne Caracas. En vérité, la classe ouvrière américaine a davantage en commun avec le peuple vénézuélien qu’avec les parasites qui les dominent tous deux.

Soutenir la multipolarité n’est pas une trahison, c’est de l’autodéfense internationaliste. C’est reconnaître qu’aucun peuple ne peut être libre tant qu’un empire s’arroge le droit de régenter tous les autres. Et le Venezuela prouve que la rébellion reste possible, que la dignité peut encore avoir un accent étranger, que de petits peuples peuvent encore dire « non » à l’empire et survivre.

Soyons clairs : être solidaire du Venezuela n’est pas le romantiser. C’est reconnaître qu’il lutte là où beaucoup ont capitulé, qu’il résiste là où beaucoup ont trahi. C’est choisir le camp des opprimés, non le confort de la neutralité. La multipolarité n’est pas un slogan, c’est l’exigence qu’aucune nation, aussi riche ou violente soit-elle, n’a le droit d’en écraser une autre. C’est l’arme des faibles et les faibles se lèvent.

Défendre le Venezuela, c’est nous défendre nous-mêmes

Si le Venezuela tombe, la leçon pour le monde sera claire : résistez à l’empire, et vous serez affamés, diffamés, sabotés, détruits. C’est l’avertissement qu’ils essaient de donner depuis que Chávez a brandi la bannière du socialisme du XXIe siècle. Mais, vingt ans plus tard, ce tir a raté sa cible. Le Venezuela, meurtri mais debout, tient toujours. Et sa survie n’est pas qu’un miracle, c’est une feuille de route. Les Sept Transformations ne sont pas des réformes abstraites ; elles incarnent une logique révolutionnaire de survie, forgée dans le feu, aiguisée dans la lutte, et braquée directement sur le cœur de la domination impériale.

Chacune des 7T s’attaque à une artère vitale du capitalisme colonial : la dépendance rentière, la subordination territoriale, la pacification militaire, l’austérité sociale, la fausse démocratie libérale, l’effondrement écologique et l’hégémonie impériale. Ensemble, elles n’incarnent pas simplement un programme politique, elles sont une arme. Un système vivant de résistance anticapitaliste au XXIe siècle. Un système qui doit être étudié par les révolutionnaires, défendu par les internationalistes, et soutenu par tous ceux qui prétendent s’opposer à l’empire autrement que par les mots.

Car soyons honnêtes, camarades, ce contre quoi résiste le Venezuela aujourd’hui, nous aurons tous à l’affronter demain. Les sanctions, le gel des avoirs, les campagnes de désinformation, les privatisations, la répression, l’isolement. Ce sont sur Caracas qu’ils testent les armes de la guerre économique aujourd’hui, pour mieux les utiliser demain contre Chicago, Le Cap ou Calcutta. Le boomerang colonial revient toujours à l’endroit d’où il est parti. Les mêmes systèmes financiers qui pillent le Sud imposent l’austérité au Nord. Les mêmes monopoles technologiques qui censurent les médias vénézuéliens réduisent au silence les dissidents ici même. Le même État qui finance les coups d’État à l’étranger finance les policiers chez nous. Il ne s’agit pas de charité, il s’agit d’un destin commun.

Voilà pourquoi défendre la Révolution bolivarienne n’est pas seulement une affaire de solidarité, c’est de l’autodéfense. Si nous voulons vivre dans un monde qui n’est pas dirigé par les milliardaires, pas asphyxié par les énergies fossiles, pas gouverné par des seigneurs de guerre en costume et des diplomates grimés, alors nous avons le devoir de soutenir les expériences de pointe qui cherchent à construire ce monde. Le Venezuela en fait partie. Non, ce n’est pas parfait. Ni utopique. Mais c’est réel. Humain. Révolutionnaire. Et toujours vivant.

Que faire donc, depuis le ventre de la bête ? Étudier le Venezuela, ses victoires comme ses contradictions. Démasquer les mensonges de nos médias et dénoncer la lâcheté de nos institutions. Construire des campagnes de solidarité, organiser des ateliers, envoyer une aide matérielle, amplifier les voix vénézuéliennes, faire pression sur nos gouvernements, briser le consensus impérial, et organiser. Mais surtout, refuser le silence. Car le silence est une trahison et la neutralité, face à l’empire, une complicité.

L’avenir n’est pas écrit. Mais le Venezuela nous montre comment tenir le stylo. La question est de savoir si nous allons le saisir, ou continuer à gribouiller dans les marges d’un système qui préfère nous voir mourir de faim que libres.

Prince Kapone est un écrivain révolutionnaire, ancien prisonnier politique et fondateur de Weaponized Information, un projet médiatique radical visant à dénoncer l’empire et à s’organiser pour le socialisme. S’appuyant sur le marxisme, la lutte anticoloniale et son expérience personnelle au sein du système carcéral américain, Kapone a développé la théorie du technofascisme pour expliquer la fusion du capitalisme monopoliste, des géants du numérique et du pouvoir d’État dans la crise actuelle de l’impérialisme.

Traduction Bernard Tornare

19 Août 2025