Alors que tous les regards sont tournés vers le génocide à Gaza, Haïti subit une invasion militaire étrangère à grande échelle. Au 16 mai, trente gros avions de transport ont atterri à l’aéroport international Toussaint Louverture, déchargeant 835 tonnes de fret et de matériel militaire et transportant du personnel militaire et des sous-traitants. Au moins une centaine d’avions supplémentaires, certains appartenant à l’US Air Force, d’autres loués par le Département d’État américain, devraient arriver dans les prochains jours. Certaines sections de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, sont « désormais l’avant-poste d’un contingent militaire international ».

Le Pentagone accorde des contrats lucratifs à des entreprises américaines pour la fourniture de matériels et de services destinés à soutenir l’occupation militaire. La chef du Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM), dans son langage condescendant et raciste typique, a déjà annoncé que ses soldats prendraient le contrôle des ports d’Haïti. Sur Twitter, la journaliste/sténographe du département d’État américain Jacqueline Charles a publié une vidéo d’elle marchant librement dans l’aéroport vide Toussaint Louverture avec un contingent de responsables militaires et du département d’État américains. C’était comme si Haïti leur appartenait déjà.

Et c’est peut-être déjà le cas. Les pauvres Haïtiens ont déjà commencé à subir les conséquences de cette nouvelle invasion. Par exemple, cette accumulation d’équipements militaires américains et de personnel étranger dans le pays – cette lente invasion étrangère – s’accompagne de la destruction de 350 à 400 maisons de certaines des personnes les plus pauvres de la capitale, Port-au-Prince parce qu’ils sont trop proches de l’aéroport. Vraisemblablement, les États-Unis insistent sur le fait que la destruction des biens et le déplacement des pauvres Haïtiens sont nécessaires pour « sécuriser » l’aéroport. L’objectif est de détruire 90 bâtiments supplémentaires à plusieurs étages, déplaçant ainsi de plus en plus de pauvres.

Si l’ampleur de l’invasion d’Haïti est à couper le souffle, le sentiment de son caractère inévitable est décevant. Les médias, y compris Jacqueline Charles, le présentent comme un fait accompli, effaçant des archives l’histoire récente de l’ingérence impériale et de la crise qui a amené Haïti à ce point, tout en oubliant commodément le « chaos » et l’« anarchie » fabriqués de toutes pièces pour justifier une intervention en premier lieu. Il y a quelques semaines à peine, rappelons-le, l’aéroport international Toussaint Louverture aurait été fermé en raison de la « violence des gangs ». Même si ce discours sur la « violence des gangs » est désormais éclipsé par la célébration occidentale de l’invasion imminente, il a contribué à la fabrication d’un consensus autour d’un vieux cliché cohérent et raciste : le peuple haïtien ne peut pas se gouverner lui-même et ne mérite pas la souveraineté. C’est peut-être la seule chose qui peut expliquer comment le monde a si facilement accepté l’invasion américaine d’Haïti sous la mascarade au visage noir d’un contingent de mercenaires noirs irresponsables venus d’Afrique et des Caraïbes. Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

Invasion étrangère, occupation et création d’un « État en faillite »

Comme je l’ai soutenu ailleurs, Haïti a officiellement perdu sa souveraineté nominale fin février 2004 à la suite d’un coup d’État mené par les États-Unis, la France et le Canada. Le coup d’État a ensuite été nettoyé par les Nations Unies qui, sous la direction des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis et la France, ont voté l’envoi d’une mission de « maintien de la paix » en Haïti dans le cadre d’un mandat du « chapitre 7 » qui permettait aux soldats étrangers d’utiliser pleinement leurs forces contre la population. L’occupation de l’ONU sous la MINUSTAH a été marquée par sa brutalité envers le peuple haïtien. Des civils ont été attaqués et assassinés. Les « Casques bleus » ont commis d’innombrables crimes sexuels. Les soldats de l’ONU ont également déversé des excréments humains dans les rivières utilisées pour l’eau potable, déclenchant une épidémie de choléra qui a tué entre 10 000 et 40 000 personnes. Les États-Unis et la MINUSTAH ont également formé et militarisé la police et les forces de sécurité d’Haïti, réhabilitant et réintégrant souvent les membres voyous. Pour le peuple haïtien, l’occupation n’a signifié que la mort, la misère, la dégradation de l’environnement et un affront à notre dignité humaine. L’ONU n’a jamais été tenue pour responsable de ces crimes contre le peuple haïtien.

L’occupation de 2004 a été solidifiée grâce à la création et à l’opérationnalisation du Core Group, les dirigeants coloniaux actuels d’Haïti. Certains affirment que cette occupation a officiellement pris fin en 2017 avec le retrait officiel de la mission MINUSTAH. Pourtant l’ONU est restée en Haïti à travers un nouveau bureau avec un nouvel acronyme : BINUH, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. A travers le Core Group et le BINUH, Haïti est actuellement dirigé par un groupe d’étrangers non haïtiens. Ce sont ces mêmes personnes qui sont responsables de la destruction de la démocratie haïtienne.

Sous cette occupation étrangère qui dure depuis 20 ans, l’État d’Haïti a été complètement détruit. L’installation par les États-Unis de Michel Martelly (et de son « Parti Haïtien Tèt Kale » (PHTK) à la présidence du pays en 2011 a été un autre coup porté à la souveraineté haïtienne. Martelly avait perdu le premier tour des élections et tous les membres du conseil électoral haïtien ont refusé pour ratifier formellement le vote. Tandis que la secrétaire d’État de Barack Obama, Hilary Clinton, se rendait en Haïti pour diriger les résultats des élections, l’Organisation des États américains (OEA), membre du Groupe central, était également de connivence dans cette atteinte flagrante à la démocratie haïtienne.

Bien entendu, des élections démocratiques sous occupation militaire sont impossibles. C’est depuis l’installation Martelly/PHTK que nous constatons la perte totale même du vernis de la « démocratie » haïtienne que les États-Unis et l’Occident essayaient de présenter au monde. Le mandat de Martelly a été marqué par une corruption et une violence profondes (y compris l’armement de groupes pour terroriser les quartiers pauvres et le vol de milliards de dollars des fonds PetroCaribe), la tentative de vente des terres et des ressources haïtiennes à des étrangers et, surtout, la perturbation du cycle électoral en Haïti. Au moment de l’assassinat de son successeur (et protégé), Jovenel Moise (qui a également accédé au pouvoir grâce à des « élections » non démocratiques), il n’y avait pas eu d’élections régionales et locales en Haïti depuis 2016. À la fin de leur mandat, les deux Martelly et Moïse gouvernaient par décret. Une fois que le Core Group a installé Ariel Henry comme Premier ministre de facto d’Haïti en juillet 2021, les discussions sur les élections ont été mises en veilleuse. Les États-Unis et le Core Group n’ont pas encouragé Henry, leur gouvernement fantoche haïtien, à organiser des élections, préférant le maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Fin 2023, les mandats des derniers élus haïtiens avaient expiré. Haïti n’a actuellement aucun élu ni aucun gouvernement légitime.

C’est un point important. Toutes négociations et accords internationaux entrepris par un gouvernement fantoche illégitime sont, par définition, illégitimes. Cela inclut la demande d’invasion militaire d’Haïti, ostensiblement formulée par le gouvernement fantoche d’Ariel Henry, mais en réalité exigée par les États-Unis et le Core Group. Pour dire cela dans les termes les plus clairs possibles, l’invasion et l’occupation militaires actuelles d’Haïti sont illégales et illégitimes.

« Un recours robuste à la force » ou la mission multinationale de soutien à la sécurité

Le 2 octobre 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a voté une résolution en faveur d’une mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) autorisant le déploiement d’une intervention militaire et policière étrangère en Haïti. Bien que le vote n’ait pas fait l’objet d’une approbation unanime en raison de l’abstention de deux membres permanents du CSNU (Russie et Chine), 13 autres membres permanents et non permanents ont voté en faveur, dont 3 pays africains (Gabon, Ghana et Mozambique). Pourtant, l’administration américaine, les grands médias, ainsi que des personnalités telles que Linda Thomas-Greenfield, représentante américaine à l’ONU, ont salué le vote comme une victoire. En effet, bien qu’elle ait reçu la bénédiction du Conseil de sécurité de l’ONU, cette « mission de soutien à la sécurité » n’est pas une mission officielle de l’ONU. C’est la raison pour laquelle, plutôt que d’être financée par l’ONU, comme le sont les forces de « maintien de la paix » de l’ONU, la mission sera principalement financée par les États-Unis et d’autres pays volontaires. Jusqu’à présent, le Canada et la France ont fourni un certain financement (le Canada offrant, de manière absurde, 8 millions de dollars pour que les forces kenyanes « apprennent le français » – une langue qui n’est pas parlée par la majorité des Haïtiens). Les États-Unis ont également réussi à convaincre les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Belize, le Bénin, le Tchad et la Jamaïque de participer. Il est évident et révélateur qu’aucune nation blanche n’envoie officiellement de troupes pour cette mission.

Si l’ampleur de l’invasion d’Haïti est à couper le souffle, le sentiment de son caractère inévitable est décevant.

Ce qui est le plus significatif à propos de ce MSS, c’est que la résolution (Résolution 2699 du CSNU) a été adoptée en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, un appel rare car un déploiement en vertu du Chapitre 7 est généralement destiné à un pays en guerre et permet l’utilisation d’armes mortelles contre la population. Nous devons nous arrêter ici pour nous demander pourquoi le Conseil de sécurité de l’ONU autoriserait un déploiement au titre du Chapitre 7 – autoriser un tel recours à la force – pour une mission explicitement non-ONU. En effet, Brian Concannon de l’Institut pour la justice et la démocratie en Haïti a soutenu que :

… bien que le Conseil de sécurité ait approuvé la mission en octobre dernier, il n’a pas voulu y être associé. La résolution d’autorisation insistait sur le fait que la mission n’était pas une mission officielle de l’ONU, que l’organisation devrait en assumer la responsabilité car elle devrait recourir à un « usage trop brutal de la force » contre les Haïtiens.

En effet, Haïti dispose d’une force d’invasion étrangère qui est libre d’utiliser une force « robuste » sur la population sans aucune responsabilité. Nous ne pouvons que souligner à quel point la mission de « maintien de la paix » de l’ONU de 2004 à 2017 a été violente, alors que les troupes étaient censées rendre des comptes à l’ONU. La responsabilité n’est pas clairement établie pour cette nouvelle invasion et occupation militaire. Et comme nous le savons, ce seront les pauvres Haïtiens qui subiront le poids d’une violence brutale et inexplicable perpétrée par des étrangers armés payés par les États-Unis et sanctionnés par l’ONU.

L’appel à une nouvelle intervention n’est pas nouveau. Les États-Unis faisaient pression depuis 2021 pour un renforcement de la présence militaire en Haïti afin de protéger le gouvernement fantoche du non-élu et impopulaire Ariel Henry. Au cours des trois dernières années, ils ont obtenu – et reçu – le soutien du secrétaire général de l’ONU, Antonio. Guterres, le Mexicain Manuel Lopez Obrador (ou AMLO), le chouchou de la gauche américaine qui a servi de « co-rédacteur » avec les États-Unis pour rédiger la résolution d’intervention, et le Brésilien Lula Da Silva, qui a fait pression pour une « réponse rapide » (c’est-à-dire une invasion militaire étrangère) en Haïti. Les États-Unis ne sont pas disposés à mettre leurs propres troupes sur le terrain. Au lieu de cela, elle s’est tournée d’abord vers le Canada, puis vers le Brésil, puis vers les pays de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et des Caraïbes (CARICOM), qui étaient tous réticents à diriger la mission, même s’ils soutenaient l’appel à une intervention militaire. .

Le gouvernement kenyan a cependant sauté sur l’occasion pour « diriger » l’intervention avec 1000 policiers. À la veille de la participation de leur police à l’invasion américaine d’Haïti, certains ont soutenu qu’il s’agissait là d’une expression du panafricanisme du Kenya. A cela, l’équipe Haïti-Amériques de l’Alliance Noire pour la Paix a répondu: «Une occupation d’Haïti par un pays africain n’est pas du panafricanisme, mais un impérialisme occidental à visage noir. »

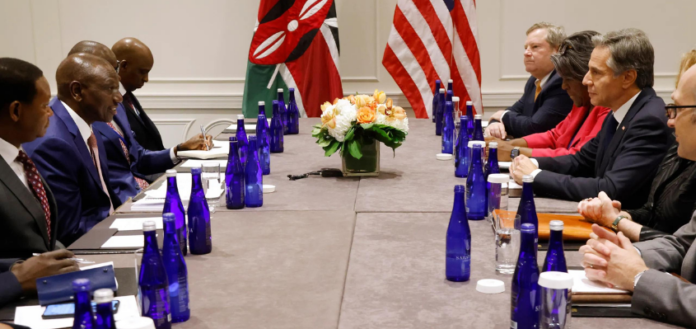

Le Kenya, nous l’avons appris maintenant, a été acheté grâce à l’assistance à la sécurité nationale promise par le Pentagone (qui comprenait une visite du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin), à l’augmentation du financement du FMI, à 300 millions de dollars pour ses soldats et, le plus flagrant, la promesse d’une visite d’État américaine. Cette visite d’État tant convoitée (fièrement vantée par les responsables néocoloniaux kenyans comme la première d’un chef d’État africain depuis 2008) devrait avoir lieu le 23 mai et doit coïncider, selon les responsables, avec la présence physique des forces kenyanes en Haïti.

Il est curieux que, alors que nous voyons des avions et du personnel militaires américains atterrir en Haïti, alors que le directeur du SOUTHCOM se vante d’avoir acheminé des fournitures vers Haïti et que ses forces prennent le contrôle des ports d’Haïti, les médias occidentaux continuent de qualifier cette invasion militaire américaine d’invasion militaire américaine. « Mission de l’ONU dirigée par le Kenya. » L’idée selon laquelle il s’agit d’une mission de sécurité « dirigée par le Kenya » en Haïti est tout aussi douteuse que l’idée selon laquelle il s’agit d’une « mission de l’ONU ». Ce qui est également douteux, c’est la célébration – dans les médias occidentaux et dans les principaux cercles politiques caribéens – de « l’indépendance » et de la « bienveillance » des dirigeants de la CARICOM dans leurs relations avec Haïti.

CARICOM et le Conseil de transition haïtien

L’une des raisons pour lesquelles l’occupation militaire brutale d’Haïti par l’ONU, qui a commencé en 2004, a pu passer inaperçue est que le pays était peuplé par une force militaire et civile multinationale et multiraciale. Les États-Unis l’ont admis, comme le révèlent les fichiers Wikileaks. L’ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Janet Sanderson, a salué la force d’occupation (MINUSTAH) comme une source bon marché de puissance américaine en Haïti, car elle était composée d’une coalition multinationale de forces occidentales et non occidentales, comprenant des pays allant du Bénin au Kenya en passant par le Brésil et l’Équateur, qui semblent tous déterminés à utiliser Haïti comme terrain d’entraînement. Dès le début, les États-Unis ont sollicité l’aide d’autres « partenaires régionaux » pour leur projet d’invasion d’Haïti. Une fois rejetée par le Brésil, le Canada et le Mexique, elle a tourné son attention vers les dirigeants de la CARICOM.

Début 2023, malgré la pression des États-Unis et du Canada, la CARICOM, sous la direction du Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a refusé d’accepter l’envoi de forces policières et militaires pour envahir Haïti. Mais à l’été 2023, les dirigeants de la CARICOM ont fait volte-face, cédant à la pression des États-Unis et de leurs acolytes, notamment le secrétaire général de l’ONU António Guterres et les membres du groupe restreint.

Ironiquement, cette volte-face s’est produite lors de la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, en juillet 2023, qui marquait également le 50e anniversaire de l’organisation. La réunion s’est déroulée en présence de responsables américains, dont la vice-présidente Kamala Harris, le secrétaire d’État Anthony Blinken et, entre autres, le député afro-américain Hakeem Jeffries. Le mois précédent, en juin, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait organisé aujourd’hui une réunion sur Haïti avec les pays des Caraïbes et diverses agences ministérielles des Nations Unies avec des partenaires clés pour discuter de la situation sécuritaire en Haïti. Ainsi, à la fin de la conférence de la CARICOM, les États membres ont publié une déclaration en faveur de l’invasion militaire d’Haïti orchestrée par les États-Unis. Comme le Kenya, les pays de la CARICOM se sont vu promettre de solides programmes d’aide et d’assistance en matière de sécurité pour leur service envers l’empire (voir la chronologie de Kevin Edmonds démontrant comment « la CARICOM joue un rôle de premier plan dans la légitimation de l’intervention étrangère en Haïti, vendant littéralement Haïti pour un financement accru ». et améliorer la fortune politique).

Au printemps 2024, les dirigeants de la CARICOM deviendraient les plus grands défenseurs du MSS en Haïti. La CARICOM a été propulsée sous le feu des projecteurs une fois qu’Ariel Henry a été empêché, par des groupes armés haïtiens, d’atterrir en Haïti après un voyage au Kenya parrainé par les États-Unis pour signer un accord sur le déploiement de la police kenyane (un accord mandaté par les tribunaux kenyans après avoir reçu une contestation de la constitutionnalité de l’envoi de la police kenyane en Haïti). Au lieu d’un gouvernement haïtien (puisque, si nous nous en souvenons, les États-Unis n’avaient pas forcé leur marionnette à organiser des élections), les États-Unis ont obtenu l’aide (ou la couverture) de la CARICOM pour concocter un nouveau « gouvernement » pour Haïti.

Les médias occidentaux nous ont rapporté que, le 11 mars, des discussions « dirigées par la CARICOM » avaient eu lieu avec les dirigeants haïtiens. En réalité, cependant, les États membres de la CARICOM travaillaient sous la supervision du Core Group. Les États-Unis ont choisi les dirigeants haïtiens à inviter à la discussion et le groupe restreint – États-Unis, France, Canada, Brésil et Mexique – s’est d’abord réuni en privé pour élaborer un plan pour Haïti, avant de faire appel à une représentation haïtienne choisie. Plus important encore, les Haïtiens choisis pour faire partie des négociations sur un nouveau gouvernement haïtien ont dû accepter les conditions américaines pour une intervention étrangère avant d’être autorisés à participer à la discussion ! En effet, la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, autre chouchou de la gauche américaine, travaillant aux côtés du président guyanais, Irfan Ali, a insisté sur le fait que les réunions ne pourraient pas commencer sans le soutien haïtien à cette invasion militaire étrangère.

C’est lors de ces réunions que la « solution » imaginée consistait en un « Conseil présidentiel de transition », un conseil de 9 membres composé de représentants du monde politique, du secteur privé, de la société civile et des « parties prenantes » confessionnelles haïtiennes pour exercer les fonctions de président de l’État. Haïti jusqu’à la tenue des élections en 2026. Les représentants comprennent des membres de toutes les anciennes classes politiques, y compris le parti de Martelly, le PHTK et Fanmi Lavalas de l’ancien président Aristide. Il faut réitérer que les membres de ce Conseil ont été triés sur le volet par les États-Unis et qu’ils ont tous dû accepter de soutenir l’invasion étrangère (et, en fin de compte, l’occupation). C’est ce qui est présenté comme la « solution dirigée par les Haïtiens » si souvent vantée par les responsables américains, les occupants du Core Group et les médias occidentaux. En ce sens, le Conseil présidentiel ne peut être considéré comme légitime, ni être utilisé pour parler d’Haïti comme souverain.

En effet, l’un des premiers actes majeurs du Conseil fut d’écrire au gouvernement kenyan pour demander l’invasion. Le 16 mai, les membres du Conseil de transition ont rencontré l’occupante résidente du pays, Maria Isabel Salvador, chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), un bureau dont l’existence démontre le manque de souveraineté d’Haïti. S’il fallait une preuve supplémentaire, Jake Johnston, analyste au Center for Economic Policy and Research, tweetait le 10 mai : « J’ai demandé à une source proche du conseil présidentiel s’il y avait eu des communications à propos de ces avions en provenance des États-Unis. La réponse : non. »

Le 20 mai, l’ONU News a publié un article sur Haïti intitulé « Haïti : mission multinationale et « exigence inexorable de rétablir les conditions de sécurité ». Dans cet article, on nous dit que l’invasion étrangère d’Haïti par le MSS est nécessaire parce que d’« activités de gangs criminels bien établis ». Le chef du BINUH, Salvador, a tiré la sonnette d’alarme : « il est impossible d’exagérer l’augmentation de l’activité des gangs à Port-au-Prince et au-delà ». Salvador affirme ensuite que les attaques des « gangs » « ont encore affaibli les institutions de l’État et aggravé les défis déjà critiques au rétablissement de l’État de droit ». Nous devons laisser de côté, un instant, l’ironie stupéfiante de Salvador, originaire de l’Équateur, qui parle comme si son pays n’était pas l’un des plus connus pour la violence des gangs, une violence des gangs qui s’est emparée de tout le pays, pas seulement de la capitale. . Ce qui est intéressant ici, cependant, c’est la suggestion selon laquelle c’est la « violence des gangs » en Haïti qui est la cause de « l’affaiblissement des institutions étatiques ».

Qui sont les vrais gangsters en Haïti ?

En septembre 2022, un groupe de militants populaires haïtiens a écrit une lettre ouverte au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, pour dénoncer sa qualification des manifestations populaires comme une violence de « gang » :

Contrairement à vos affirmations, ces protestations populaires font partie d’une lutte pour un Haïti libéré de l’ingérence étrangère étouffante, de la gangstérisation, de cette misère extrême fabriquée et d’un régime politique antinational, illégitime et criminel établi par le Core Group dont l’ONU est un membre. Ce régime politique fantoche, opérant sous la dictée du Fonds monétaire international (FMI), vient de poignarder le peuple par la décision d’augmenter de plus de cent pour cent (128%) le prix des produits pétroliers…

Il faut réitérer que les membres de ce Conseil ont été triés sur le volet par les États-Unis et qu’ils ont tous dû accepter de soutenir l’invasion étrangère (et, en fin de compte, l’occupation).

La lettre non seulement fustigeait Guterres pour son soutien aux exigences du FMI exigeant que le gouvernement haïtien supprime les subventions aux carburants, mais imposait carrément la « gangstérisation » d’Haïti à l’ONU, au Groupe restreint et à la poursuite de l’occupation d’Haïti. Il a fait valoir que les « gangs » en Haïti sont « des appendices politiques du pouvoir de facto actuel [Ariel Henry], du Core Group » et qu’ils ont tenté d’infiltrer les mouvements populaires sous l’ordre de leurs patrons pour fournir un prétexte à la communauté internationale, criminaliser les manifestations antigouvernementales et anti-impérialistes en cours en Haïti depuis 2018.

L’un des aspects les plus sous-estimés de la « crise » actuelle en Haïti concerne les protestations continues du peuple haïtien contre l’occupation et pour l’autodétermination. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté en 2004 après la destitution d’Aristide par les États-Unis, la France et le Canada. Ils ont protesté contre l’imposition d’un autre président illégitime, Jovenel Moïse, en 2015 et 2016. Ils ont protesté contre la corruption du parti politique de Martelly et Moïse imposé par les États-Unis, le PHTK, en 2018 et 2019. Et ils ont protesté contre les États-Unis non élus et de facto. a installé le Premier ministre Ariel Henry, jusqu’à ce que l’élite politique donne aux groupes armés les moyens de terroriser les populations des quartiers pauvres.

L’autre aspect sous-estimé du prétendu problème des « gangs » en Haïti concerne le rôle des oligarques et des élites politiques haïtiennes qui financent ces jeunes. En effet, les jeunes hommes armés terrorisant les quartiers pauvres – en particulier les bastions politiques de gauche – ne sont pas un phénomène nouveau. Les oligarques haïtiens ont toujours eu recours aux groupes armés pour régler des comptes commerciaux et politiques et pour semer des ravages dont ils pourraient tirer profit. En effet, depuis le début des années 1990, des personnes comme le propriétaire de l’usine André Apaid ont été dénoncées comme sponsors de groupes armés qui terrorisaient la population. Plus récemment, en 2022, le gouvernement canadien a sanctionné les oligarques Gilbert Bigio – souvent qualifié de personne la plus riche d’Haïti – Reynold Deeb et Sherif Abdallah. Beaucoup s’accordent sur le fait que « les gangs d’aujourd’hui sont en grande partie des alliés paramilitaires du PHTK, le parti politique installé par les États-Unis qui a dominé Haïti au cours de la dernière décennie avec une combinaison de fraude électorale et de violence ».

Mais cette partie de l’histoire ne correspond pas au récit raciste selon lequel le peuple haïtien est intrinsèquement violent et, en tant que tel, mérite une intervention violente.

On nous dit que l’intérêt des États-Unis en Haïti est humanitaire, que les États-Unis veulent protéger le peuple haïtien des « gangs criminels ». Pourtant, les armes américaines ont inondé Haïti, et les États-Unis ont systématiquement rejeté les appels à appliquer efficacement la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU prévoyant un embargo sur les armes contre les élites haïtiennes et américaines qui importent des armes dans le pays.

En fait, lorsque nous parlons de « gangs », nous devons reconnaître que les gangs les plus puissants du pays sont des filiales des États-Unis eux-mêmes : le Bureau intégré des Nations Unies (BINUH) et le Core Group, les deux entités coloniales qui ont effectivement gouverné le pays depuis le coup d’État de 2004. C’est ce gang, le Core Group, ses acolytes (CARICOM) et ses fantoches installés en Haïti qui insistent sur cette solution violente à la crise dans le pays – une crise qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer.

Alors pourquoi Haïti ?

Les États-Unis doivent maintenir leur contrôle sur Haïti, car le pays revêt une importance stratégique pour ses objectifs géopolitiques – la militarisation accrue de la région des Caraïbes et de l’Amérique latine en vue de sa confrontation avec la Chine et de la mise en œuvre du Global Fragility Act. En effet, un examen des actions des États-Unis et de la soi-disant « communauté internationale » en Haïti de 2004 à aujourd’hui démontre comment Haïti a servi de terrain d’essai – de laboratoire – pour une grande partie de ce qui est encapsulé dans la fragilité mondiale. Loi (GFA). En d’autres termes, le GFA n’est pas tant une nouvelle politique qu’une expression formelle de la politique américaine de facto envers Haïti et le peuple haïtien – du moins au cours des deux dernières décennies. En d’autres termes, la déstabilisation d’Haïti est calculée de manière insensible.

Mais pour que les puissances impériales occidentales masquent leur propre responsabilité face à la violence, à la précarité, à la misère, au chômage et à la pauvreté qu’elles ont contribué à créer et à structurer au sein de la population, elles s’adonnent à leur sport favori : favoriser une crise politique afin qu’ils puissent arriver messianiquement pour jouer le rôle de sauveur.

Il y a plusieurs raisons à cela. L’une des conséquences de l’ingérence des puissances occidentales en Haïti, ou du moins de la domination de la communauté internationale (représentée uniquement par les États-Unis, la France et le Canada, bien sûr) ou des politiques d’aide au développement des gouvernements occidentaux, est d’engendrer une politique sur mesure. Un processus de dépendance fondé sur l’exploitation et l’oppression des populations qui ne profite finalement qu’aux intérêts capitalistes. Il est donc important de comprendre le rôle des États-Unis dans le démantèlement complet de l’État haïtien, non seulement comme un événement secondaire, mais comme un ensemble de stratégies calculées et spécifiques.

Pourquoi Haïti ?

Il y a d’abord la question de la révolution haïtienne. On n’a jamais pardonné à Haïti d’avoir brisé, ne serait-ce que pour une courte période, la suprématie blanche et détruit le système d’esclavage dans les plantations qui était à la base de la suprématie blanche.

Deuxièmement, les occupations militaires dirigées par l’ONU (et imposées par le monde entier) ont été déployées pour faire respecter par procuration la politique régionale américaine. Cette politique régionale comporte un certain nombre de volets qui semblent inclure la destruction des vestiges du mouvement populaire apparu en Haïti après la chute de la dictature des Duvalier, et la promotion des intérêts de la bourgeoisie transnationale haïtienne « favorable aux affaires ». En bref, il s’agissait de promouvoir le programme économique néolibéral qui sous-tendait la politique étrangère américaine dans les Caraïbes et en Amérique latine. En 2011, des fuites de câbles diplomatiques entre Washington et l’ambassade américaine à Port-au-Prince ont révélé l’ambassadrice américaine de l’époque, Janet Sanderson, affirmant que « la Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti est un outil indispensable pour réaliser les principaux intérêts politiques du gouvernement américain en Haïti », qui incluait la suppression des « forces politiques populistes et anti-économie de marché résurgentes ». L’objectif, semble-t-il, est d’ouvrir l’espace aux gouvernements américain et canadien, en particulier pour faire des Haïtiens une main-d’œuvre bon marché pour les sociétés multinationales. Pour y parvenir, il faut s’emparer des terres possédées par les paysans et les transférer aux sociétés internationales, tout en aliénant les masses de leurs terres.

Les États-Unis ont un autre objectif clé : utiliser Haïti pour contrôler le bassin des Caraïbes en vue de leur confrontation avec la Chine, ainsi que pour contrôler les États qu’ils considèrent comme leurs ennemis : le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. En effet, la présence militaire américaine croissante dans des endroits comme la Guyane et les exercices militaires régionaux de plus en plus importants menés par les États-Unis, tels que l’opération « Tradewinds 24 » (organisée par la Barbade), révèlent les véritables objectifs des États-Unis. Et Haïti est parfaitement positionné, géographiquement et politiquement, pour consolider et étendre la puissance impériale américaine.

Nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance et les tactiques de l’impérialisme américain. Et la crise en Haïti – la crise d’Haïti – est une crise de l’impérialisme. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’insistance des États-Unis sur une énième invasion et occupation militaire d’Haïti, et également comprendre l’absurdité criminelle d’une énième invasion et occupation militaire étrangère d’Haïti.

L’occupation multinationale d’Haïti par l’Occident, qui a commencé en 2004 et qui se poursuit, doit être considérée comme ce que Peter Hallward a qualifié de « l’exercice de sabotage néo-impérial le plus réussi ». Les États-Unis, la France et le Canada ont réussi à destituer un président démocratiquement élu et populaire, à contourner la constitution du pays et, au cours des vingt dernières années, à installer des premiers ministres et des présidents, tout en supervisant le démantèlement complet de l’État haïtien. Et maintenant, nous devons croire que la crise en Haïti est liée aux « gangs » et que la violence contre le peuple haïtien et sa souveraineté est la seule solution possible.

Nous devons rejeter cet appel à la violence et nous rappeler que c’est l’histoire d’Haïti, théâtre de l’une des plus longues luttes au monde pour la libération des Noirs et l’indépendance anticoloniale, qui explique l’assaut réactionnaire constant de l’empire américain contre son peuple. Alors qu’Haïti fait face à une nouvelle invasion et occupation américaine, nous ferions bien de nous souvenir des paroles de l’homme d’État haïtien, Dantès Bellegarde, décrivant la première occupation américaine en 1915 – dans l’espoir qu’elles serviront d’appel à l’action :

Les impérialistes américains, profitant des troubles passagers, sont entrés en Haïti. Ils ont détruit toutes les institutions libérales du pays, tous les acquis déjà réalisés sur la voie de la démocratie ; ils ont remplacé la « satrapie noire » par une dictature blanche, mais avec cet inconvénient, à savoir que les Haïtiens pourraient se révolter contre la satrapie noire et la renverser, alors qu’ils ne peuvent rien contre la dictature blanche si fortement soutenue par les baïonnettes du Corps des Marines, les bombes des aviateurs de l’armée américaine et les canons des croiseurs américains… L’action américaine est qu’Haïti est en faillite.

L’occupation continue. Mais notre lutte pour la souveraineté haïtienne aussi!

*Jemima Pierre est rédactrice et collaboratrice du Black Agenda Report, co-coordinatrice Haïti/Amériques de la Black Alliance for Peace et professeure d’études noires et d’anthropologie à l’UCLA.