« Je mange des ronces

Et des écailles de colère

Depuis le retour des maquisards

Qui ont noyé Laforest

Dans le seau de l’indignation

Un nœud croulant de consonnes

Et de voyelles

Resserré inexorablement

Sur la gorge fragile

Des Cendres et flammes »

Robert Lodimus [1]

Dans son ouvrage Histoire de la philosophie occidentale, Jean-François Revel rappelle que le « machiavélisme est antérieur à Machiavel ». Et il l’explique clairement. Selon l’auteur de « Ni Marx, ni Jésus : De la seconde révolution américaine à la révolution mondiale », l’œuvre philosophique du Florentin – nous le formulons à notre façon – a seulement fait émerger les méthodes occultes, les intentions malsaines, les manœuvres trompeuses, les principes déloyaux qui sous-tendent le mode de gouvernance privilégié, adopté par les États bourgeois, hégémonistes, impériaux, et par lequel ils aliènent leurs sujets ou dépersonnalisent leurs citoyens.

Le Prince, le petit livre du XVIe siècle, est un outil intellectuel incontournable dans les milieux du pouvoir. En quelque sorte, il est devenu la « bible » des politiciens comme Duvalier, Batista, Trujillo et des autres dictateurs qui ont inventé tous les stratagèmes ignobles, expérimenté toutes les magouilles répressives pour s’accrocher comme des sangsues à la tête de l’État. Le précieux et célèbre ouvrage de Machiavel n’a rien inventé. Il faut le voir comme étant la révélation exhaustive de « ce qui est » dans les pratiques de la prise et de la conservation du pouvoir politique.

Pourquoi les Duvalier ont-ils réussi à séjourner au palais national durant 29 longues années? Alors que Jean-Bertrand Aristide n’est pas parvenu à terminer son quinquennat. Sept mois après avoir prêté serment par-devant les membres de l’Assemblée nationale, 7 mois après son installation officielle, le prêtre président est destitué violemment par la CIA, par les militaires de Cédras et de Michel François! Toute la réponse se trouve dans « Le Prince ». Nous aurions pu élargir davantage la surface de cette réflexion sur l’art de prendre le pouvoir par n’importe quels moyens et de le conserver durablement en évoquant Augusto Pinochet en Argentine, Francisco Franco en Espagne, José Eduardo Dos Santos en Angola, Paul Biya au Cameroun… Il y a toujours une stratégie camouflée à la base du phénomène de longévité d’un régime présidentiel.

Pourquoi les Duvalier ont-ils réussi à séjourner au palais national durant 29 longues années? Alors que Jean-Bertrand Aristide n’est pas parvenu à terminer son quinquennat.

La décision politique des Tèt Kale de créer cette « chose » qu’ils dénomment les « forces armées » ne dissimule-t-elle pas un « plan diabolique »? Le néoduvaliérisme est en train de se doter tranquillement des moyens habiles – mais grossiers – de rester au gouvernail de la présidence au moins pour les vingt-cinq prochaines années. Lorsque nous parlons de « néoduvaliérisme », nous y incluons tous les groupements qui ont rejoint Jovenel Moïse et Wilson Laleau, et qui participent actuellement à la mascarade indécente, au théâtre de mauvais goût sur la problématique du financement des « partis politiques ». Ils sont au nombre de quarante (40) groupuscules ou presque, et l’OPL de l’ex-coordonnateur Gérard Pierre-Charles fait étonnamment partie du lot des tristes quémandeurs des « faveurs monétaires ».

Les cellules lavalassiennes – réunies en raison des circonstances exceptionnelles et essentielles – demeurent les seules entités qui combattent ouvertement contre les « forces des ténèbres » à coups de « manifestations pacifiques » et de « slogans assaisonnés ». Lavalas n’aura finalement pas le choix : il lui faudra changer de stratégie et de méthode de lutte. Avec nos yeux de lynx, nous prévoyons que l’arrivée des nouveaux mercenaires en uniforme militaire augure la fin d’une période de jouissance des Droits civils et d’exercice des Libertés politiques.

En vérité, cette histoire abracadabrante sent le fagot.

Jovenel Moïse et son « diaconat » corrompu, n’ayant aucune légitimité populaire, choisissent de se maintenir en place par la force. Par les armes. La police nationale d’Haïti a tellement de squelettes dans ses placards qu’elle a décidé de soutenir l’inculpé jusqu’au bout de ses folies. Le renversement de Jovenel Moïse lui ouvrirait automatiquement les portes du pénitencier national ou de la prison de la Croix-des-Bouquets. Les crimes économiques et financiers qui lui sont reprochés sont infamants. Jovenel Moïse ne reculera pas devant ses desseins dictatoriaux. Il cherche à éviter la prison pour lui, pour son épouse, pour Wilson Laleau, et pour les « padrini della mafia » qui ont financé sa campagne électorale.

Prendre le « pouvoir » ne suffit pas, il faut être capable de le conserver. Donc, de s’en offrir les moyens. Daniel Fignolé [2], Lesly François Manigat [3] laissaient l’impression d’avoir eu une connaissance limitée, peu profonde du « machiavélisme machiavélien ». Aristide également. Préval la détenait et la cultivait par instinct. Mais pas de manière théorique. Méthodologique. L’homme était un magouilleur, un manipulateur, un manœuvrier de naissance. Aucune tentative de coup d’État durant ces deux mandats.

C’est à ce carrefour innovant que Nicolas Machiavel prend toute son importance dans la dimension de modernité conférée à la pensée politique. Il en a acquis la paternité. Même si la reconnaissance de son apport « diamanté » à la compréhension de la realpolitik est venue après sa disparition. Et un peu tard.

Che Guevara comprenait que pour « changer une société », il fallait commencer par « changer l’homme ». Le mouler dans l’endoctrinement idéologique révolutionnaire jusqu’à ce qu’il acquière une « conviction politique » solide, pure, loyale, sincère et propulseuse de bien-être pour le prolétariat urbain et rural. C’est ce que le Commandant a fait dans la montagne avec les paysans cubains.

En sachant « ce qui est », l’intelligence humaine est habilitée à remonter la rive des réflexions diffuses, pour parvenir finalement à identifier avec précision le « comment » et le « pourquoi » de « ce qui est ». Cette démarche méthodique se veut préalable à toutes les tentatives de transformation envisagées au niveau des « êtres » et des « choses ».

Ainsi, on fait d’une pierre trois coups : se débarrasser des parasites, protéger la bâtisse, améliorer la qualité de vie des occupants. C’est cela, réaliser un projet de révolution.

Notre connaissance – même limitée – du machiavélisme nous permet de réaliser que c’est la nature des individus qui conditionne le mode de fonctionnement sociétal à tous les points de vue. L’état d’un édifice est consubstantiel au traitement qu’il subit de ses occupants. Cela ne sert à rien de frotter ou de repeindre les murs tous les jours, de passer de temps en temps la vadrouille sur les planchers pour combattre l’insalubrité persistante. La première étape consiste à enseigner des notions d’hygiène et à inculquer des sentiments d’appartenance aux résidents. À les éduquer aux bienfaits de la propreté sur la santé. Ainsi, on fait d’une pierre trois coups : se débarrasser des parasites, protéger la bâtisse, améliorer la qualité de vie des occupants. C’est cela, réaliser un projet de révolution.

Depuis plus de deux cents ans, nous luttons pour construire un pays. Mais sans jamais penser à préparer, à former et à outiller les artisans qui doivent participer à sa construction réelle. Dans les faits, nous ne savons même pas « comment et pourquoi » il faut le faire. Mao Tsé-toung le savait. Napoléon Bonaparte avait lui-même prévenu que « le monde tremblera, quand la Chine s’éveillera. » Alain Peyrefitte, homme politique français et essayiste, en a fait le titre de son ouvrage vendu dans le monde à plus de 800 000 exemplaires.

Aujourd’hui, dans toutes les universités de la planète, les étudiants apprennent le mandarin, en fonction de la réalité présente et future. L’avenir, selon les signes précurseurs de l’économie mondiale, semble appartenir aux héritiers du confucianisme. L’Occident avec sa conception erronée de la « démocratie » tire honteusement de l’arrière. Le capitalisme est à bout de souffle. La prévision marxienne avance à pas mesurés.

Les Haïtiens, paraît-il, se sentent encore très attachés au cordon ombilical du continent originel. Ils n’arrêtent pas, inconsciemment, de chercher le chemin du retour. Le retour vers l’Afrique, l’alma mater qu’ils n’ont jamais connue. Le conflit est œdipien. Ils se considèrent comme les Juifs maintenus contre leur gré par le pharaon en Égypte.

C’est la contrainte de l’histoire qui les retient sur les terres de l’Amérique. Leurs « dieux », leurs « loas », leurs « forêts mystiques » continuent de les hanter. Ils sont instables. Ne s’investissent pas durablement. Ils sont plongés corps et âme dans cette « transition qui n’en finit plus » de Pierre Raymond Dumas. Sous le ciel tourmenté de la Caraïbe, cette population se sent perdue. Abandonnée. Et puis, il y a toujours l’équipe des « Montez [4]» qui continue de désorienter le navire. Alors que les « Cinque [5] » n’ont aucune expérience dans le domaine de la navigation.

Vous connaissez peut-être l’histoire de La Amistad qui remonte à 1839. Il s’agit d’une mutinerie provoquée par des esclaves sur une goélette espagnole qui était partie de La Sierra Leone et qui se dirigeait vers Cuba. Les déportés ont fait sauter leurs chaînes. Égorgé les « négriers ». Et ils se sont emparés du navire. Cependant, au lieu de regagner l’Afrique, ils se sont retrouvés aux États-Unis où ils ont subi un long, un torturant procès pour meurtre. Le réalisateur états-unien, Steven Spielberg, en a fait de cette tragédie historique une œuvre cinématographique remarquable, avec un Morgan Freeman impeccable dans le rôle de Théodore de Joadson, l’un des ardents défenseurs des droits des victimes.

Les Haïtiens sont peut-être condamnés à l’exode. À errer comme les Touaregs. Comme les Tziganes. Coule dans leur veine le sang de la tourmente de l’esclavage. Si la situation de débandade persiste, il ne restera plus personne en Haïti. À part les vieillards et les impotents. Et c’est ce que veulent les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne…

L’Afrique n’est pas la porte à côté. Il faut passer par le Brésil, le Chili, le Mexique… Mais dans ces « ailleurs » lointains, les Haïtiens ne sont jamais les bienvenus. Il y a ce vent de Xénophobie qui souffle très fort…

Le méchant texte de Joseph Facal du Journal de Montréal sur l’ancienne Gouverneure générale du Canada d’origine haïtienne, Michaëlle Jean, est une preuve de ce sentiment de rejet, de mépris, d’humiliation que les élites bourgeoises et certains intellectuels des États dominants manifestent à l’égard des populations des régions périphériques.

Facal déduit que « la honte est un sentiment qu’elle (Michaëlle Jean) ne ressent pas. Question de biologie. Ce n’est pas dans la nature du parasite [6].»

Et comment Joseph Facal se considère-t-il lui-même par rapport aux autochtones que ses ancêtres – pour la plupart des bûcherons et des chasseurs de castors et de bisons – ont dépossédés, exterminés, génocidés…?

En insultant Michaëlle Jean, ce « québécois aigri et frustré » a manqué de respect à tous les membres de la diaspora haïtienne établis au Canada. L’ex-ministre de l’immigration et des communautés culturelles ne se souvient même plus des Haïtiens prestigieux, instruits qui ont contribué à le sortir de la forêt, à enlever la hache dans ses mains et à lui mettre entre les doigts croches le stylo avec lequel il se permet d’outrager la « dame » qu’il appelait en se courbant « Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada. » Ces moments historiques sont ineffaçables dans la mémoire de Joseph Facal. Et cela lui coupe le sommeil et l’appétit.

Les premiers compatriotes installés en terre étrangère ont cherché à se protéger contre François Duvalier et les tortionnaires du corps armé, appelé « Les Volontaires de la sécurité nationale (VSN). » Ces gens possédaient tous les atouts intellectuels et professionnels qui permettent à l’individu d’accéder à la mobilité sociale ascendante. Ils avaient cherché simplement à rester en vie. En attendant le moment où les conditions objectives eussent été réunies pour revenir participer au combat de la libération et du changement. L’attente a duré 29 ans : à cause des appuis politiques et financiers fournis par les États du Nord au régime répressif du père et du fils. Et jusqu’à aujourd’hui, la terre de la République d’Haïti n’est pas préparée à recevoir les semences d’une forme quelconque de « Révolution ». Il faut la défricher d’abord.

Nos professeurs, nos médecins, nos ingénieurs, nos avocats, nos artistes, nos artisans ont participé activement à la formation des cerveaux qui ont mis le Québec sur les rails de la « révolution tranquille ». En 1980, le Premier ministre René Lévesque du PQ a octroyé le « statut de résident permanent » aux immigrants haïtiens. Il le faisait beaucoup plus par gratitude que par faveur.

La migration haïtienne de 1960 n’était pas économique. Mais politique. Naturellement, la dégradation des conditions de vie au pays s’est accélérée avec les années. Entre-temps, les paramètres de l’exode changeaient. Nous avons aujourd’hui des réfugiées qui fuient tant le « mal vivre » que la persécution politique. Là encore, ne faudra-t-il pas chercher et identifier les causes profondes de ce déclin social, économique et financier? La détérioration de la production agricole nationale ne pourrait-elle pas cacher des explications de malveillance et de haine ? Certes, l’érosion, la déforestation, la sécheresse ont abîmé les terres. Cependant, serait-il étonnant de trouver à la base de la décadence de la paysannerie haïtienne des raisons souterraines qui puissent culpabiliser les États impérialistes?

Dans le livre de John Gerassi [7], Jean-Paul Sartre, interviewé par l’auteur, a rapporté que « les Cubains, en 1967, ont surpris cinq agents de la CIA qui étaient en train d’implanter des bactéries dans les champs de canne à sucre ». Nous y voyons nous-mêmes une méthode sadique de sabotage utilisée de façon récurrente par les agents néolibéralistes pour assauter et néantiser les économies fragilisées des pays en voie de développement, les rendant ainsi plus dépendants.

La pauvreté, la misère n’épargne aucune société humaine. On compte les démunis aussi bien en Afrique qu’en Amérique du Nord, en Asie aussi bien qu’en Europe et en Océanie. Gustave Flaubert, dans Madame Bovary, fait dire au curé de la vieille chapelle à un jeune homme qui venait de se faire amputer d’une jambe: « C’est une épreuve que le Seigneur t’envoie Hyppolite, il faut te réjouir de ton mal… » Le fléau de la privation est un crime. Non une épreuve. Il ne faut pas se résigner à son mal. Il faut le combattre : qu’il soit la maladie, la pauvreté, l’oppression, la répression, le chômage, la domination, la dictature…!

Haïti est en panne de développement humain depuis l’accouchement de son « État » par la lutte armée. Sa population, composée d’une forte majorité paysanne, est toujours maintenue dans des conditions socioéconomiques qui renvoient aux époques tribales. Aux époques de l’homme des cavernes. À l’âge des pierres.

Il faut remonter à l’origine de la fondation de la patrie haïtienne… Et peut-être même avant, si l’on tient compte du climat de discorde et de contradictions dans lequel la révolte des esclaves a évolué tout le long des XVIIIe et XIXe siècle.

Le progrès social, économique et culturel passe par les engrenages de l’éducation des enfants et des adultes à un niveau fonctionnel. Le manque d’instruction, l’inaccessibilité aux plateformes des connaissances relatives aux technologies modernes de pointe, cela veut dire dans les domaines techniques névralgiques, l’infertilité, la stérilité en matière d’inventions scientifiques, nous valent le retard difficile voire impossible à rattraper sur les autres parties du globe.

Comment expliquer la situation?

Il faut remonter à l’origine de la fondation de la patrie haïtienne… Et peut-être même avant, si l’on tient compte du climat de discorde et de contradictions dans lequel la révolte des esclaves a évolué tout le long des XVIIIe et XIXe siècle. Trahison, division, intrigue, la lutte a dû traverser toutes ces zones de turbulences pour parvenir au résultat de triomphe obtenu le 18 novembre 1803 à Vertières et célébré le 1er janvier 1804 dans la ville des Gonaïves.

Mais il ne s’agit pas de l’unique explication. Depuis le sacre de l’Empereur, assassiné peu de temps après, les masses haïtiennes sont-elles vraiment parvenues à sortir de l’esclavage? Tout de suite, nous répondons : « NON…! » Elles ont tout bonnement changé de « servitude ». Les Blancs ne sont plus les maîtres visibles… Ils sont soit assistés, soit remplacés par des Noirs et des Mulâtres qui se considèrent comme étant les héritiers légitimes des richesses des anciens colons.

Dessalines a voulu résoudre le problème, mais il n’a pas eu le temps. Le 17 octobre 1806, deux ans après la proclamation de l’indépendance, il avait rendez-vous, sans le savoir, avec « ses assassins » à Pont-Rouge.

Les anciennes puissances tutrices ont tout fait pour saboter la réussite de la « révolution » des esclaves de Saint-Domingue, en semant la haine et la division sur le territoire. Elles savent très bien que l’union des citoyens constitue la charpente de leurs forces. Seule l’union de celles et de ceux qui se ressemblent, qui vivent les mêmes problèmes, qui héritent des mêmes détresses, qui partagent les mêmes craintes, qui réprouvent les mêmes sentiments de l’avenir incertain, seule l’union de ces gens-là peut provoquer l’éclosion du « « changement ».

Manger, dans notre pays, est devenu un acte qui procure un sentiment de culpabilité. Il inspire la gêne, soulève de l’embarras… Car les classes ouvrières et paysannes n’ont pas accès à la nourriture et à l’eau potable. Elles s’engloutissent dans le fossé abyssal de la disette ou de la famine.

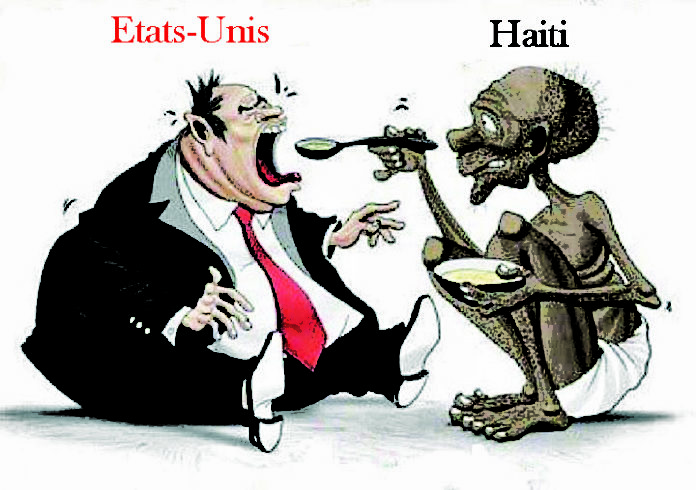

Alors que Les États-Unis disposent cette année d’un budget militaire évalué à environ 700 milliards de dollars US pour faire la guerre et emmerder les populations de la périphérie. De l’autre côté, les économistes, les humanistes des mouvements de révolution estiment qu’un investissement modeste de 24 milliards de dollars US aiderait suffisamment à enrayer les problèmes de la faim dans le monde.

Les « bourreaux » n’ont pas un état d’âme. Ils ne sont pas exercés à la pitié. Entre leurs mains, comme pour Gérard, dans le film de Costa Gavras, L’Aveu, chacun devient un numéro – et rien d’autre – que l’on presse comme un citron pour obtenir le jus du délire, de l’aliénation et de la soumission.

Le seul salut : c’est de résister; c’est de s’organiser; c’est de se battre. Jusqu’à la mort.

Mais pour cela, il faut la naissance de « l’homme nouveau », de « la femme nouvelle » dont parlait Che Guevara. Une personnalité affranchie de toutes les contraintes occasionnées par la soif des richesses matérielles. Décidée à vaincre. Ou à mourir.

Robert Lodimus

___________________

Références

[1] Robert Lodimus, Couronne de ronces et d’épines, 2007, inédit.

[2] Daniel Fignolé, président provisoire d’Haïti du 25 mai 1957 au 14 juin 1957. Destitué par le général Antonio Kébreau, il a passé 19 jours au pouvoir.

[3] Lesly François Manigat, devenu président de la République le 7 février 1988, il fut renversé par les militaires après 4 mois environ, soit le 20 juin 1988.

[4] Un membre de l’équipe espagnole qui a changé le navire de cap à l’insu des esclaves révoltés.

[5] Cinque, le chef des mutins.

[6] Joseph Facal, Le parasite, Journal de Montréal, 16 novembre 2017.

[7] John Gerassi, Entretiens avec Sartre, Éditions Grasset, 2011.