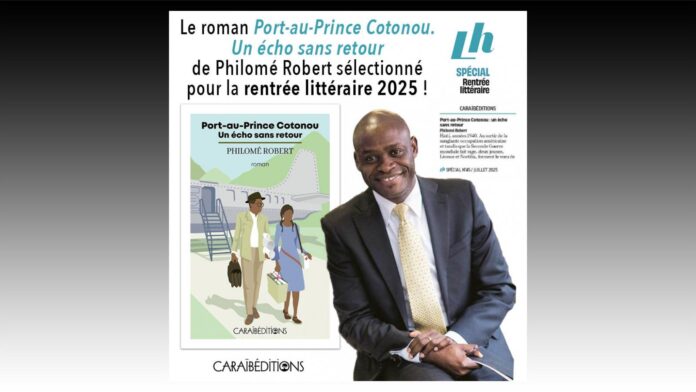

Philomé Robert est de retour. Non, pas sur le plateau de France 24 où il officie chaque fin de semaine. Il ne l’avait jamais quitté. Il revient d’un nouveau périple sur le continent mère. L’Afrique. Dans son cartable, un unique objet. Un nouveau roman. Et quel roman ! Une méditation sur l’identité, la liberté et la résilience. Avant de décrypter pour vous, en peu de mots, ce voyage transversal entre les deux rives : Haïti la rebelle, le pays où tout a commencé et l’Afrique, la terre des ancêtres accueillant le retour de ses fils prodigues venant de cette île des Caraïbes, je tiens à dire que l’auteur a frappé fort. Très fort. Port-au-Prince Cotonou. Un écho sans retour sera sans aucun doute parmi les tops 100 des romans les plus lus de la rentrée littéraire de cette année en France. Petit à petit, Philomé Robert se fait une spécialité dans le genre: fabriquer des romans transcontinentaux.

En clair, imaginer des histoires dont les personnages principaux ont une relation viscérale avec Haïti et l’Afrique. Après son brillantissime Vagabondages éphémères paru en 2022 chez CaraïbÉditions, l’auteur nous prend par surprise avec ce truculent et captivant Port-au-Prince Cotonou. Un écho sans retour, un roman historique et politique paru en juillet dernier chez ce même éditeur. Le titre déjà en dit long. Il interpelle. Pousse le lecteur à la curiosité. Port-au-Prince ! D’accord, c’est la capitale d’un pays, Haïti, dont l’actualité n’a rien de reluisant encore moins d’encourageant. Il paraît même que des gangs armés quadrillent aujourd’hui cette Port-au-Prince où jadis les redoutables Tontons macoutes de la dictature duvaliérienne faisaient peur à Léonce et Nortilia, les deux héros centraux du roman de Philomé. Alors Cotonou ! On sait que cette grande ville du Benin a été élevée par les colons français favorisant le trafic des esclaves au XVIIIe siècle. Elle dispute depuis lors le titre de capitale avec Porto-Novo, la capitale antique du royaume de Dahomey.

Un écho sans retour ! C’est là où se cache tout le mystère du roman. Et qui vous attire à entrer en communion intime avec la pensée de l’auteur inspiré comme personne. Pour saisir le sens de la narration de ce journaliste confirmé et romancier d’un talent indiscutable, alors même que ce roman n’est que son troisième opus du genre, il faut s’intéresser à l’humain. Tout commence aux alentours des années 40 en Haïti. Le pays vient de sortir de l’Occupation américaine alors que la Seconde Guerre mondiale secoue le monde. Deux Haïtiens, Léonce, un jeune agronome et Nortilia dit Titi, jeune médecin, inspirés par les esprits des dieux, rêvent de quitter leur île pour l’Afrique, terre de leurs ancêtres. Leur désir de départ s’inscrit dans une époque turbulente, marquée par la violence des régimes autoritaires, notamment celui des Duvalier et par l’émergence des mouvements d’indépendance en Afrique.

De ce point de départ, l’auteur, passionné de l’Afrique et grand connaisseur de l’histoire de son pays d’origine, va explorer le parcours semé d’embûches, la quête de liberté et l’espoir de devenir acteurs de la grande Histoire de ces deux jeunes professionnels à un moment où beaucoup d’intellectuels Haïtiens vont jouer un rôle déterminant, mais souvent méconnu, dans les luttes pour l’indépendance africaine des années 60. Ce livre est aussi un hommage mérité à ces « combattants » du savoir dans les domaines les plus divers. Le plus souvent des rescapés ou des survivants du fascisme tropical qu’avait instauré le dictateur à vie François Duvalier dans cette contrée d’où Léonce et Nortilia entendaient s’extraire.

De ce point de départ, l’auteur, passionné de l’Afrique et grand connaisseur de l’histoire de son pays d’origine, va explorer le parcours semé d’embûches, la quête de liberté et l’espoir de devenir acteurs de la grande Histoire de ces deux jeunes professionnels à un moment où beaucoup d’intellectuels Haïtiens vont jouer un rôle déterminant, mais souvent méconnu, dans les luttes pour l’indépendance africaine des années 60. Ce livre est aussi un hommage mérité à ces « combattants » du savoir dans les domaines les plus divers. Le plus souvent des rescapés ou des survivants du fascisme tropical qu’avait instauré le dictateur à vie François Duvalier dans cette contrée d’où Léonce et Nortilia entendaient s’extraire.

Ces intellectuels, envoyés ou poussés de force par le pouvoir vers la patrie originelle avec ce mot d’ordre : « Surtout représentez-nous bien et ne faites pas honte à Haïti en Afrique » page 136. Ils ont formé plusieurs générations d’intellectuels et de cadres africains, en fait, la première élite africaine après le départ officiel des colonisateurs européens, notamment belges et français, de Cotonou, Dakar, Alger, Brazzaville, Ndjamena, Kinshasa ou encore Bissau.

Dans Port-au-Prince Cotonou. Un écho sans retour, l’auteur dépeint une Haïti en proie aux tensions politiques et sociales, où l’avenir semble incertain. À travers la démarche de ses hérauts, il interroge sur le lien viscéral qui unit le diaspora africaine, la mémoire collective et la possibilité d’un nouveau départ. Sorte d’autoportrait. Dans son roman, Philomé Robert évoque à la fois le voyage physique et symbolique entre deux continents, deux cultures et la question du retour impossible ou inachevé. Sans oublier cette quête identitaire où l’envie d’intégration et l’angoisse de perdre une partie de ce qui fait ce que vous êtes deviennent un combat permanent pour rester soi-même. Je vous le dis, ce livre associe liberté et exil qui sont loin d’être compatibles sans nostalgie et réflexion. C’est à cette étrange ambivalence que les personnages se sont confrontés en incarnant le désir de reconnexion avec l’Afrique, terre ancestrale, mystique qu’ils ont toujours rêvé de réapproprier sans ignorer la complexité de l’exil et de l’appartenance à une identité propre. L’envie du retour au pays natal.

Au fil de lecture, sans livrer le fond de cet instructif roman, on peut dire que l’auteur se résout à constater que ses personnages ne différencient point la géographie quant à leur engagement. Haïti/Afrique, même combat, semble traduire la démarche de ces tiers-mondistes ne distinguant ni le lieu ni l’espace dans leur logique citoyenne. En clair, leur parcours reflète les luttes pour la liberté et la justice, en Haïti comme en Afrique. L’auteur s’appuie sur des faits historiques réels, pour tisser une fiction riche et nuancée. En une trentaine de courts chapitres, Philomé Robert met en scène et donne la parole à des personnages souvent absents des récits dominants. Port-au-Prince Cotonou. Un écho sans retour est avant tout une histoire humaine, portée par des destins individuels qui résonnent avec les grands bouleversements du XXe siècle. Philomé Robert, avant d’être romancier, est avant tout journaliste.

En tant que tel, pour produire son roman qui va au-delà d’un récit historique, il s’est comblé de documents afin de restituer un travail à la fois captivant, alléchant et poétique. Dans Port-au-Prince Cotonou. Un écho sans retour de Philomé Robert, l’ombre des dictatures, des violences coloniales et postcoloniales plane sur le récit, pour rappeler certainement les combats menés et que mènent encore les peuples noirs pour leur émancipation. C’est une écriture évocatrice, en même temps portant sur des faits précis qui interpellent le lecteur. Ce travail évocateur restitue avec émotion et justesse l’atmosphère des années 1940-1960, entre deux capitales – Port-au-Prince et Cotonou -. Il nous plonge dans ce contexte de guerres, dictatures et décolonisation et ce, de manière magistrale. Le livre de Philomé se distingue par son ambition, son narratif et son originalité. Il s’inscrit dans une lignée d’œuvres caribéennes et africaines qui réinterrogent l’Histoire à travers des récits intimes et engagés.

Tandis que l’auteur fait le choix d’une narration à plusieurs voix permettant de croiser les regards et les expériences et offre une vision polyphonique de cette période charnière, Philomé Robert parvient à concilier rigueur historique et sensibilité littéraire, faisant de ce roman une lecture pédagogique et jouissive à la fois. Port-au-Prince Cotonou. Un écho sans retour est une œuvre que ceux qui s’intéressent à la littérature francophone, notamment aux littératures caribéennes, à l’Histoire des diasporas, ou simplement à des récits humains et engagés ne doivent surtout pas manquer en cette rentrée littéraire 2025.

En effet, à travers le parcours de Léonce et Nortilia, l’auteur renoue avec ses voyages au long cours le conduisant à travers une foultitude de villes exotiques les unes plus envoutantes que les autres et avec toujours en arrière-plan cette ville de Port-au-Prince. Cette capitale autrefois l’une des plus belles des Antilles et dont aujourd’hui le fantôme ne cesse de hanter les rêves de l’auteur comme ceux des personnages à qui il donne vie par le narratif de l’exil qu’il développe dans ses romans. Avec l’engagement de Léonce, Nortilia et les autres sur les terres africaines, Philomé Robert offre à ses lecteurs un outil pour comprendre ce qu’était le monde d’hier et sans omettre de les inviter à une réflexion profonde sur l’exil et la mémoire. Dans le sens où ce formidable et succulente œuvre poétique porte à la méditation sur les héritages, les ruptures et les possibles réinventions de soi.

Ce roman de 166 pages a été l’un des livres de mes vacances. Il peut être lu d’une traite. Il s’interroge sur la possibilité de construire un avenir meilleur, malgré les obstacles historiques et les trahisons. Enfin, Philomé Robert a conçu ce roman avec foi donnant à chacun la possibilité de découvrir une page méconnue de l’Histoire des deux rives. Port-au-Prince Cotonou. Un écho sans retour éclaire le lien entre Haïti et l’Afrique, souvent ignoré dans les récits officiels. « Vous, Haïtiens, êtes des Africains venus de loin. Pour nous. Vous êtes chez vous et vous serez toujours chez vous. Merci docteur Nortilia. » Page 129.

Philomé ROBERT, Port-au-Prince Cotonou. Un écho sans retour, CARAÏBÉDITIONS, Guadeloupe, 2025

W.K.F